超短時間学習なのになぜ高習熟度? フィンランド教育の秘密

INDEX

転換を迫られる「長時間・詰め込み型学習」

多くの国で義務教育過程を終える15歳を対象に実施されるOECDの学習到達度調査(PISA)。

この3年ごとに実施される「学力オリンピック」には、点取り競争を過熱させる点、様々な社会的背景を持つ多くの国の生徒に均一の試験を受けさせる点などに対し批判も絶えないが、そうはいえどもランキングの上下にはいまだ各国が大きな関心を寄せている。

最新版の2018年実施分の結果は昨年末に公開され、現在までにさまざまな議論や考察がなされているが、我が国においては中国各都市の躍進と、日本の読解力の低下(15位)が特に注目を集めているような印象を受ける。

PISAのランキング上位の常連をアジア勢が占めるようになって久しい。最新版では、数学・読解・科学3分野すべてにおいて中国都市グループがトップを独占したほか、シンガポール、マカオ、香港、日本、韓国、台湾など、総合順位10位までには多くのアジア諸国が含まれている。

近年のこの傾向は欧米各国にもさまざまな議論を呼び、イギリスなどは研修のために教員を中国に派遣する試みを始めているほどだ。

しかしそれもそのはず、アジアの子どもたちは世界で最も長時間勉強をしている。

PISAにおいてテストスコアとともに公開された「一日の平均学習時間」ランキングは、一位こそアラブ首長国連邦だが僅差で二位が中国、その後もタイ、シンガポール、韓国などが上位を占め、日本以外のアジア各国は軒並みOECD平均を上回った。

ベトナムは今回のPISAテストにオンライン参加せず紙ベースのみで受けたため採点が遅れランキングには現れなかったものの、総合スコア20位程度と健闘した。しかし近年勉強に忙しい子どもたちが塾への送迎のバイクの上で食事をとるのが一般化しているという社会現象が問題視されている。

バイクの上で食事をとる子どもたち(画像:VietnamNetGlobal)

もちろん勤勉性は我々アジア人の美徳だ。

しかし今回のPISAレポートは同時に、悪い成績を取ることに対する不安が高い国の子どもたちほど一日のうち長時間を勉強に費やし、テストで高得点も収める傾向がある一方、生活満足度が低く、成長マインドセットが低い=学習を続けるモチベーションを支える、これから自分の能力は伸びていくという見通しを持てていないと指摘。

子どもが悪い成績を取ることへの不安を強く持つことを「諸刃の剣」と呼び、安易に教育現場で利用する危険性を警告している。

そもそも「経済協力開発機構」であるOECDが学力テストの実施を始めたのは、子どもの学力からある程度その国の今後の経済成長が推測できるという前提があったからだ。

しかしこれからIT化が進み、人材にも知識や情報処理などの「認知力」よりも、いわゆる「21世紀型スキル」=共感力や協働力といった「人間力」が求められるようになっていくと予測されている時代において、EUなどPISAスコアよりも子どものウェルネスや現場の教師たちの自主性を重んじる方向性を明確に打ち出す地域も出てきている。

それにつれてPISAのテスト内容自体も大きな改革を予定しているほか、アジアにおいてもシンガポールなどPISAスコア上位常連でも世界と時代の潮流に敏感な国には、既に国内で詰め込み・テストのスコア重視からの転換を図った教育改革を進めているケースもある。

「『時間対効果』最高の教育」が注目を集めるフィンランド

そんな中、今回のテストに参加した79カ国の中で子どもたちの一日の学習時間が最も短く、子どもの生活満足度が最も高いと同時に、テストの結果に関しても良好なパフォーマンス(読解力で7位、科学リテラシーで6位)を見せて分析で注目を浴びた国があった。

それは北欧のフィンランド。アジア諸国の猛追を受ける前の2003年は、総合スコア1位だった。

OECDのレポートもこの現象(と、逆に学習時間が世界で最も長かったUAEの成績が振るわなかったこと)に触れ、「学習時間の長さとスコアの高さに完全な相関性がないという事実は、学習の成果とは常に『学習時間の量』と『学習・教育環境の質』の総計であることを示唆している」と考察している。

読解力対学習に費やす時間(週単位)(画像:OECDレポート)

人口550万人強の小国で、突出した資源もないフィンランドは、1968年に人材こそが自国の持つ最大の資源との判断のもとに「持てる資源のほとんどを教育に投資する」という方針で教育改革を行った。

さらに隣接するソ連の崩壊により90年代に深刻な経済的ダメージを受けた後はより抜本的な教育改革を推進。

その際に目に見える形で子どもたちの学習時間を大幅に減らし、その一方で子どもの学業成績が飛躍的に伸びたことで、世界がその教育内容に注目し、成功の秘密の解明に躍起になることになった。

我が国でも「脱ゆとり」に舵を切る前の2000年前後、フィンランド式教育が注目されていた時代を覚えている人もいるだろう。

基本的な教育システムは

もちろんその国の教育的成功の秘密を完全に解明するのは簡単なことではない。子どもの学力には、教育システムとカリキュラムのみならず、その国の社会的背景、歴史、文化や国民性、更にはその時代の世界情勢などの様々な要素が絡んでくるからだ。

とはいえまずは、基本的な教育システムから概観するのが秘密解明の王道だろう。以下にざっとまとめたい。

・義務教育中の1週間の合計授業時間は、1・2年生が約19時間、それ以上は約26時間。

・「宿題が一切ない」というのは都市伝説だが、家族と過ごす時間、音楽や読書などの余暇活動を邪魔しないため最小限に抑えられる(中等教育までの子どもが宿題に費やす時間は、1日最大30分ほどで、塾はほぼない)。

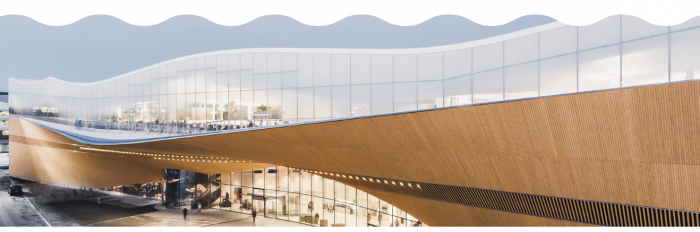

読書も未来的。ヘルシンキの「次世代図書館」多機能インターフェイスOodi(公式サイトより)

・親の職業の有無にかかわらず、「預ける場」ではなく「早期教育の場」として8か月からの希望する全ての幼児への保育所/幼稚園の確保が自治体に義務付けられている。そこで子どもたちはたくさん遊び、『学び方を学ぶ』ことにより、生涯学習者としての土台を作る。

・学習を始める前にたくさん遊ぶ時間を確保することが子どもの脳の発達に重要であるという観点から、義務教育は7歳から。しかしその前に1年間学校生活に必要な社会性を養うための「プレスクール」を受ける(学校もしくは保育所内のプレスクールへ通学)。

・教育課程は、「6・3・3・4制」(最初の9年が義務教育)。

・義務教育の後は、中等学校在学中の成績と面談に基づいて「職業訓練コース」か「アカデミックコース」の高等学校に進学する。

・万人に平等な教育の機会を保証するため、学費は初等教育から大学まで全て無料。高等教育までは給食も無料。

・同様の理由で、「お金を払った生徒だけにいい教育を施す」私立学校の創設はほぼ不可能。個人が学校を建てて学費を課すことや、入学を許可する生徒の選抜を行うことは違法。現在国内に数校存在する私立学校は、シュタイナー教育や宗教をベースとした学校など、特定の思想・方針に基づくものである。最近国内に初めてできた高額な高等学校修了試験サポート塾が問題視されている。

・成績の評価は徹底した「個人内評価」で、前回と比したうえでの成長がフィードバックされる。個人間の競争はプレッシャーの元となり学習の本来の目的を見失う原因として有害視される。

・統一テストはほぼ行われない。高等学校の最後だけ修了試験があり、大学への入学審査にも利用されるが、これが生徒へのプレッシャーの原因になっていると問題視されている。

・教育改革後、中央政府発行の学習指導要領は大幅に削減され、教科書検定も廃止。現場の教師が自分でテキストを選ぶなど、個々の教師の裁量が大きい。

・教師の裁量が大きいと同時に、子どもも自主学習が基本。教師の授業を聞く座学ではなく、テーマを決めて自分で調べたり、それをレポートやプレゼンテーションの形にする。

徹底して「誰もが平等な教育の機会の保証」に専念したシステムとなっており、「落ちこぼれ」を作りにくいことも平均を底上げしているという。

補助教員や習熟度の高い生徒が他の生徒の学習サポートに回るため、高度なインクルーシブ教育が可能となっている(特別支援教育を受けるのは、一部のどうしても通常クラス内で対応できない生徒のみ)。

半面、いわゆる「ギフテッド」と呼ばれるような特別な才能を持った天才児たちがふさわしい教育を受けずに通常クラスに埋もれている可能性がデメリットとして指摘され、対策が計画されている。

フィンランドの学校(画像:フィンランド教育科学省公式サイト)

「主体」「状況」「行為」が密接につながっている「知識獲得プロセス」

さて、システムはだいたい把握したところで、その学習スタイルをもう少し詳しく見てみよう。

北海道大学で人気講義「人間と文化~ムーミン谷の仲間たち」などを担当し、フィンランド教育とその根本にある価値観を広めている池田文人(いけだふみと)准教授は、『高等教育ジャーナル』に寄稿した『フィンランドの教育における知識獲得プロセスに関する考察』で、フィンランドの教育においては子どもたちが知識を獲得するプロセスが、それ以前に「知識観」が根本的に日本のそれとは異なっていると論ずる。

彼はフィンランドの国際競争力、大学教育と経済の適合度合いの高さ(世界一位)を踏まえ、同国において知識とは「ある一つの物事について多様な観点から関連する様々な情報を関連づけて考えること」と捉えられている、と述べている。

そしてそれを支える背景として、教育のスタイルとしての教科間のクロス・カリキュラム、厳しい自然の中でわずかな情報からその影響を予測し対応する必要があった風土的背景、「答え」を教えず子どもたちの自主的な調査・思考・学びを否定せずに認める教師の役割、「記憶している知識の量」ではなく理解力を問う評価や、学習の成果を形にして表現し、それをピア評価する習慣などを概観。

その上で、フィンランド教育における子どもの知識獲得プロセスは、

1. 正解を与えられることなく自ら知識を形成し、獲得する「主体」が子どもたちであり、

2. 学習の対象となる「状況」は、指導者が恣意的に選択した限定的なもののみではなく、主体的に学習する生徒がアクセスできる全てのリソースに広がっており、

3. そしてその得た学びをもとに仮説を立てて検証したり他の人に見える形に表現したりという「行為」が必須である

という、「主体」「状況」「行為」の3点が密接につながったセットとなっていることが同国の高い学習効果を生み出していると考察した。

注目を集める「教師の質」

さて、私のような外国人がフィンランド教育の成功の秘密を探ると、必ず多くの指摘が目に付くのが「教師の質」である。確かに教育改革後、フィンランドで教師になるには「修士号」が必須(3年の学部教育の後に2年の修士課程の5年一貫システム)になった。

グループ学習に手を貸す教師(画像:フィンランド教育科学省公式サイト)

しかしどうやら違いはそれだけではなく、その選抜方法や教師の社会的地位、条件にもある。

フィンランドでは教師は高度専門職としての地位が確立しており、それに見合った待遇も保証される。

また教育改革後、教員免許取得への必須要件を増やす代わりに中央政府の管理を大幅に減らして教師の裁量権を大きくした。当然、国にその能力があると信頼されている教師は、保護者や地域といった社会からの信頼も厚い。

平均して教壇に立つ時間は週合計で21時間、勤務時間は32時間程度で、これは平均で週に55時間程度勤務する日本の義務教育の教員の6割弱だ。

将来、教師となる人材の選抜基準もユニーク。

フィンランド人の元教師で教育科学省の事務局長も経験し、ベストセラーとなった『新フィンランドの教え~世界がフィンランドの教育改革から学べること』の著者でもあるパシ・ザールベルク氏は、「フィンランドの教師はどこが他と違うのか?―少なくとも脳ではありません」というタイトルで英The Guardian紙に寄稿している。

尊敬され、教育という重要な役割に自分の創造性を発揮でき、待遇もいい教員は、フィンランドの若者たちの憧れの職業だ。

特に小学校教諭になるための大学の教職課程は「狭き門」で、例えばヘルシンキ大学の教育学部の合格率は9%程度。しかし、高校修了試験の成績順に上から9%が採用されるわけではない。

教職課程への入学を希望する生徒は、大学独自の入試選抜を受ける必要がある。そこでは教科の成績よりも、教師にふさわしい資質(コミュニケーション能力など)と人格、そしてなにより、一生教師としてのキャリアを極める熱意をもっているか、などが重視される。

晴れて入学したのちは、初等教育専攻ならば教育学で、中等教育以降の専攻ならばそれぞれの教科で、研究機関も備えた大学で高度な専門知識を身につけることになる。

ザールベルク氏はあえて様々な成績の学生を採用しているヘルシンキ大学を例に取り、「最も賢い学生が最もいい教師になるという神話を、世界はそろそろ捨てるべきだ」としている。

「教育者にふさわしい熱意と人格」と、「高度な専門知識」を持ち合わせた教師は、国際的に評価されているようにもちろん指導力も高いだろう。そもそも生徒の自主学習が基本の学習スタイルは、教師に求められる指導力の質も量も違うことも容易に想像がつく。

しかし、ここからは筆者の推測になるが、彼らの存在自体が生徒の学習意欲を大いにかき立て、ひいてはこの国の時間帯効果の高い学力を後押ししているという面もあるのではないだろうか。

どこの国でも子どもにとって、先生は養育者に並ぶ身近なロールモデルだ。その先生自身が、余裕があり、高度な学問を身に着けていて、生徒たちと良好な関係の中で学ぶ楽しさを伝えられたら、子どもが先生たちへの同一視を通して学習へのモチベーションを高めても不思議はないように思う。

「教育とは何か?」に対する根本的な価値観の違い

米映画監督のマイケル・ムーア氏は、2015年発表のドキュメンタリー映画『Where to Invade Next(邦題:世界侵略のススメ)』の中で、低迷するアメリカの教育へのヒントを得るためにフィンランドの教育をフィーチャーしている。

そのチャプターは当時のフィンランド教育科学大臣(当時)のKrista Kiuru氏と、現場の教師へのインタビューで構成されているが、その中で特に印象的に仕上がっているシーンが3つある。

Krista Kiuru氏(公式HPより)

一つ目は、ムーア氏がフィンランドの学校の教師たちと対話する中で、彼らが口をそろえて「アメリカは、まず標準化テストを廃止すべきだ」「学校は、幸せになる方法を学ぶ場所」と当然のように言う場面。

「数学教師のあなたが最も気にかけることが、生徒の幸福ですか…」というムーア氏の困惑したようなコメントに、強面の年配男性が力強く「そうです」と答える。

二つ目は、同氏が自国で統一テスト対策の試験勉強の時間確保のために多くの学校で授業時間が削減された科目を断続的に挙げていくシーン。「(アメリカでは)音楽の授業がなくなりました。芸術も」「公民も」「詩の授業も」。

ここで教育科学大臣のKiuru氏が「なぜ?」と口をはさむ。「時間の無駄だからです。詩なんて、大人になってから使う機会ありますか?就職に有利になりますか?」。この答えを聞いたKiuru氏は、衝撃と呆れの混じった笑顔を浮かべて絶句する。

三つめは同氏が校長先生と話すこの章のラストシーン。

「(アメリカでは)子どもはいつ遊ぶのですか?友達と社交をしたり、人間として成長したりする時間は?人生は、学校の外にこそ広がっているのに。私は、子どもには遊んでほしいです」。

章を通してムーア氏が浮き彫りにしようとしたのは、子どもは机に向かう時間以上に、幸福で豊かな人生の中でこそ様々なことを学ぶというフィンランドの教育哲学だ。

同チャプターでは「家族と過ごす時間」の重要性も強調されているが、ご存じの通りフィンランドは国連による国民の幸福度調査で2年連続1位となっている。世界一幸福な大人として人生を過ごす両親や養育者と共に過ごす時間から、子どもたちが多くのことを学ぶことは想像に難くない。

この映画の公開の次の年の2016年、世界経済フォーラムがレポート「仕事の未来」で「これからの時代の人材には人間力と生涯学習力が求められる」と強調したが、それを先取りしていたフィンランドの教育が今また注目を浴びているのは当然かもしれない。

フィンランド教育の「これから」

さて、そんなフィンランドの教育もこれで完成ではなく、同国が現在取り組んでいる大きな教育改革が二つある。

ひとつは義務教育過程における、現象ベースによる学習の義務化。実社会で解決すべき問題は決して算数・国語などの科目単位ではやって来ないとの考え方から、初期教育から現象(問題)から逆算して解決法を考えていく学習法だ。

このプロセスにより、コラボレーション、コミュニケーション、創造性、批判的思考など、いわゆる「21世紀型スキル」を身につけるねらいがある。

二つ目は、今後ニーズの爆発的拡大が見込まれるIT教育。ヘルシンキ大学は企業との協働により、「国民の1%にAIの基礎知識をつける」コースの開設を発表し、現在までに目標の4倍の申し込みが寄せられている。

義務教育におけるメディアリテラシー教育のポリシーも更新された(画像:フィンランド教育科学省)

現在までにすっかり「教育の成功モデル」としてのイメージが固まっている同国の最新の取り組みは、今後各国で観察・研究が進められていく見通しだ。

これらのフィンランド教育の「秘密」は、もちろん他国が導入すれば同様の結果が得られるというものでもないだろう。

2013年に来日した先述のKiuru氏も、日本へのアドバイスを求められた際「フィンランドの方法を他の国に移植しても、成功するかどうかは未知数です。教育とは、概してその国や地域固有の文化に根ざすものですから」とコメントしている。

しかし、生真面目な私たちはつい「子どもの幸福か、学力か」という二者択一なジレンマに陥りがち。その両者が密接につながっているモデルとして、フィンランドの例を覚えておいてもいいかもしれない。

文:ウルセム幸子

編集:岡徳之(Livit)