“ネット界のアカデミー賞” ウェビー賞受賞作品に見る世界のデジタルトレンド。特別賞の大半がパンデミック関連に

INDEX

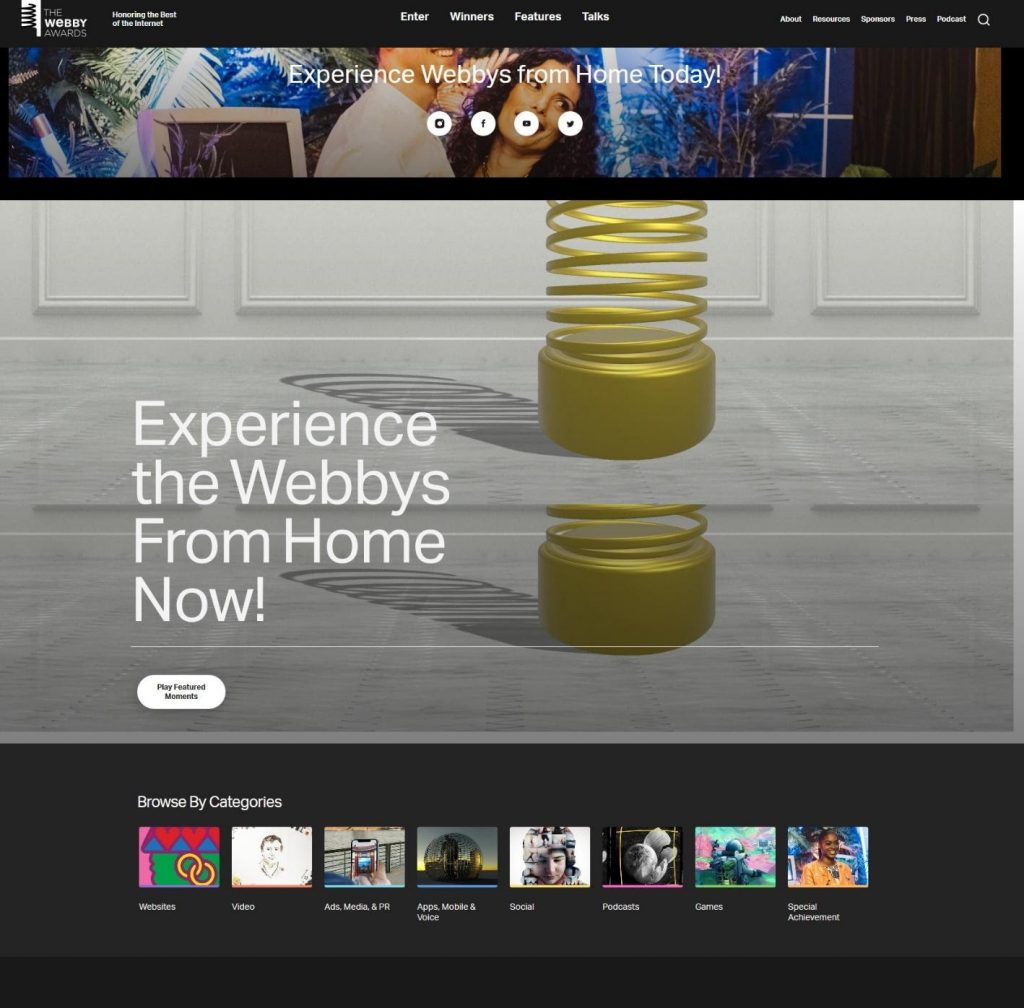

5月19日、アメリカでインターネット版アカデミー賞と呼ばれる「ウェビー賞」(The Webby Awards)が発表された。ウェビー賞は、ウェブの黎明期である1996年、アメリカの国際デジタル芸術科学アカデミーによって設立された。インターネットのエキスパート、ビジネス界の著名人、クリエーターなど2,000人以上のメンバーが「Websites」「Video」「Advertising, Media & PR」「Apps, Mobile, and Voice」「Social」「Podcasts」「Games」「Special Achievement」の8部門から審査をする。

ウェビー賞はデジタルトレンドを知る格好の指標である上に、とりわけ第24回にあたる2020年は新型コロナウイルス感染拡大がデジタルに大きな影響をもたらした特異な年でもある。

特別な業績をあげたコンテンツに贈られる「Special Achievement」でも、20のうち15の受賞コンテンツが、パンデミック下での貢献を評価されたものだった。今回は、そんな特別枠の受賞コンテンツに焦点を当て、どのようなトレンドが出現していたのかを探ってみたい。

ビデオチャットは平等なプラットフォーム:受賞アプリ Houseparty

国によって命令だったり要請だったり強制力に差はあるものの、ステイホーム・ポリシーやソーシャルデイスタンスが世界中で叫ばれ、友人と会うことはおろか、買い物さえ躊躇する日々が続いた。そんななか、SkypeやZoom、Facebook、WhatsAppなどのグループビデオチャットアプリが大活躍。

わざわざネットでチャットするのも……と躊躇していた人たちも大量に取り込み、Zoomは2月のダウンロード数約78万が3月には一気に1,120万に跳ねあがり、前月比1,330%増という驚異的な数字をたたきだした(『Business Insider』より)。日本ではZoom飲み会なる単語さえ登場するようになった。

Zoomの増加率を軽く凌駕するチャットアプリもある。2月時点ですでにダウンロード増加率が2,902%に到達していたHousepartyである。

Housepartyはコロナ禍に開発されたアプリではなく、ローンチは2016年のこと。即座に10代の間で人気が出たが、ダウンロード数が思ったほど伸びず、しばらく低迷が続いていた。そこへきて外出制限期間に再び火がついたのだ。

友達の友達も呼べる気軽さや、グループでビデオチャットしながら一対一でテキストメッセージが送れるなど、名前通りカジュアルなハウスパーティさながらのインターフェースが特徴だが、ウェビーがとりわけ評価したのが、全員が参加できるトリビアゲームなどのエンタテイメント性。厳しい時期にあっても、“楽しくつながる”テクノロジを開発し続けたことを授賞理由に述べている。

このようなチャットアプリは、在宅勤務スタッフとのオンラインミーティングなど、企業でも重宝されているが、チームのダイナミズムさえ変える可能性も秘めていると、4月14日付のCNBCの記事が伝えている。

CNBCが取材した企業が、オンラインミーティングをした後、参加スタッフにフィードバックを求めたところ、対面会議では滅多に発言しないスタッフから積極的な質問や意見があったという。他のスタッフやシニアメンバーに遠慮したり、その場の雰囲気におされたりして言いたいのに口をつぐんでしまう内向的な性格の人にとって、オンラインは平等に発言する機会を与えていると解説。

外出自粛時にビデオチャットデビューして、その利便性を実感した人も多いだろう。便利なだけではなく、パッシブ(消極的)な人にとってはアクティブ(積極的)に行動できる場所でもあるのだ。

ニュースの信頼をどう形にするか:受賞 Avi Shiffmann

グローバルな市場調査データベース「Statista」によると、3月にインターネットユーザーが最も時間を費やしたメディアはニュース報道だったという(調査した国の回答者67%)。

インターネット上のニュースはご存知のとおり玉石混合で、フェイクニュースやデマならまだしも、新型コロナウイルスの場合、付け焼刃の知識、しっかり検証されていないプレプリント(査読前学術論文)を元に書き起こされた、一見信頼できるようでいて、専門家からみるとはなはだ信ぴょう性に欠ける記事もあるだけに、さらに厄介だ。それでも新型コロナウイルスが未知の病原体である限り、人々は情報を求めてやまない。

弱冠17歳のアメリカの高校生アヴィ・シフマン(Avi Shiffmann)が構築した新型コロナウイルス統計情報サイトnCoV2019.liveが評価されたのも、世界保健機関(WHO)やアメリカ疾病予防管理センター(CDC)、政府機関からのデータを基にした“統計”を分かりやすく表示しているところにあるだろう。

数字には意見や見解をはさむ余地がない。それがかえって人々に信頼感・安心感を与え、2019年の12月に公開されるやたちまち世界に広がり、今までにのべ7億人が訪問するウェブサイトとなったというのも納得できる。開発者のシフマンはWebby Person of the Yearも受賞している。

既存の大手メディアでも変化が起きている。例えばニューヨークタイムス紙は、2020年の第一四半期で、2011年に有料デジタル版をリリースして以来初めて58万7,000人の登録者を記録したと発表。ちなみにデジタル版初公開の後、約56万人の登録者を獲得するまでに18カ月間もかかったそうだ。

ここにきて購読者が増えたのは、nCoV2019.liveと同じく「信頼」が大きいのではないか。160年以上の歴史と実績に裏打ちされた情報ソースは確かなはず――。一方で、紙媒体の購読者の下落は止まらないのは、スピードが求められているからにほかならない。

そこに信頼性をどう担保していくか。IT技術なのか、統計などのコンテンツのチョイスなのか、音声などの手段なのか。発信するだけではもはや不十分で、信頼性を目に見える形で提示することが、ニュース報道の今後の課題なのかもしれない。

温もりのあるIT技術がリアルをつなぐ:受賞 Google Classroom、Invisible Hands、Shopping Angels

パンデミック下、デジタルの進出が最も顕著だったのが教育・福祉分野だろう。欧米では学校休校によって比較的早急にオンライン授業が始まったが、突然降ってわいたデジタル対応に、教師も生徒も右往左往し、しばらく教育現場は混乱が続いた。

Google社のGoogle Classroomは、サブスクリプション形式のG Suiteを使った無料のクラウド型学習管理システム。クラス単位で課題の提出や受け取りを行ったり、資料を配布したり、クラスメートや先生との間でコメントのやりとりができる。

初版が発表されたのは2014年、高校や大学などで使われていたが、パンデミック以来、5,000万回ダウンロード(アメリカ国内)され、ユーザーも1億以上に達した。4月10日、Classroomにビデオ通話のGoogle Meet(旧Hangouts Meet)が統合され、オンライン授業の利便性が向上。

現在、欧米諸国では緩和策が始まり、子どもたちも徐々に学校に戻りつつあるが、第二波が懸念は払しょくされていない。学校ではいつでもオンラインにスイッチできるよう常に備えておく必要があることから、Google Classroomのような教育支援ツールは衰えるどころか、さらに洗練されて拡大を続けていくだろう。

ネットは弱者にも温かな手を差し伸べている。疾患がある人、高齢者など感染リスクが高い人のために買い物を代行して家に届けるボランティアサービスInvisible Hands、Shopping Angelsなどがその好例だ。

Invisible Handsはニューヨークエリアをカバーしており、リクエストをすると近辺に住むボランティアが依頼主に電話、欲しいもの、時間帯をアレンジして、家まで届ける。ネバダ州の大学生が3月に20人のメンバーとともに設立したShopping Angelsは今や全米をカバー、ボランティアも7,000人以上、クラウドファンドも設置して必需品を買うのが厳しい人々の財政支援も行っている。

Invisible HandsやShopping Angelsが使っているIT技術は新しいものではなく、今までこのようなアイデアが脚光を浴びてこなかっただけなのだと思う。

新型コロナウイルス感染拡大は不幸なことに違いはないが、ITにはぬくもりがあり、人々もそんな温かさを欲していることに改めて気づかされる機会でもあった。福祉分野では、ヴァーチャルとリアルを同じ線上に並べて、新しいアイデアを次々と生み出していくだろう。

文:水迫尚子

編集:岡徳之(Livit)