「東京2020」が残したもの。オリンピックは多様な個人の国際プラットフォームに

INDEX

東京オリンピックが8月8日に閉幕した。コロナ禍で1年遅れの開催となったり、ほとんどの会場が無観客となったり、異例づくしとなった今回の大会。「多様性と調和」がコンセプトのひとつとして掲げられ、ジェンダー、人種、世代などで世界中のアスリートたちが自らの信条を発信する場ともなった。「東京2020」が残したものを振り返りながら、国際プラットフォームとしてのオリンピックの役割を考察する。

ジェンダー規範の見直し

世の中のジェンダー意識の高まりを反映し、今回のオリンピックは「性の多様性」や「性の扱い」を見直すきっかけとなった。

中でも注目されたのは、ニュージーランドのローレル・ハバード選手(43歳)。オリンピック史上初のトランスジェンダー選手として、ウエイトリフティング女子87キロ超級に出場した。ハバード選手は2013年まで男性として競技に出場していたが、その後トランスジェンダーであることを公表し、性別適合手術を受けた後は女性の試合に出場していた。

国際オリンピック委員会(IOC)が2015年に改訂した新しいガイドラインによれば、テストステロンの血中濃度が一定レベルよりも低ければ、トランスジェンダーでも女子として競技に参加できる。これについては「ほかの女子アスリートにとってフェアじゃない」という批判の声も挙がったが、オリンピックの歴史を塗り替えた同選手の勇気を讃える声は高い。

なお、ハバード選手は、東京オリンピックでメダル獲得には至らなかった。IOCは今後、トランスジェンダー選手の出場に関して、ガイドラインの改定を予定している。

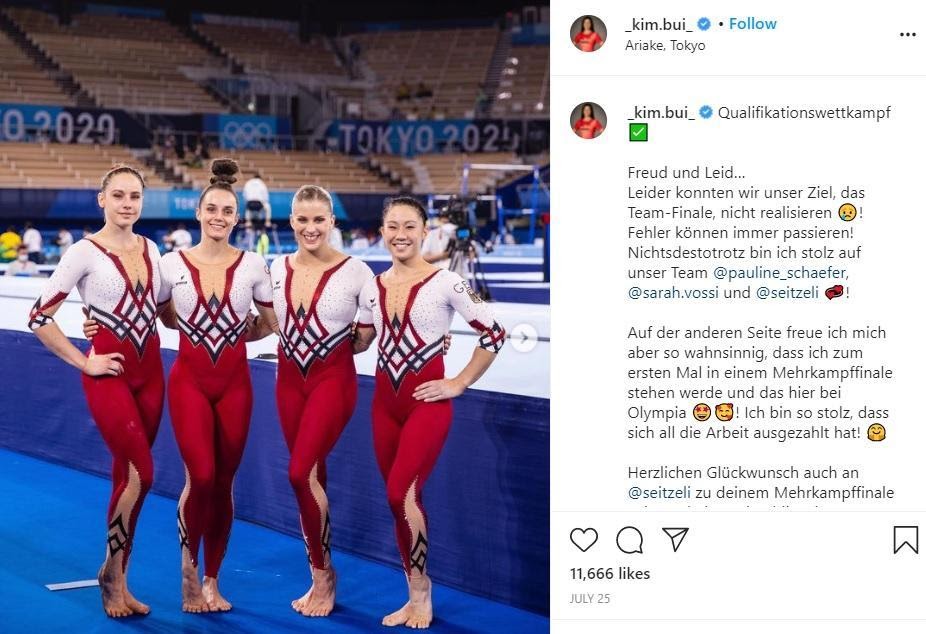

ジェンダーに関しては、女性のユニフォームの「伝統」を見直す動きもみられた。ドイツの女子体操チームは、従来のレオタードに代わり、足首まで覆うボディスーツの「ユニタード」で登場。選手自らが「心地よい」と感じるユニフォームのあり方を提示した。

この動きの背景にあったのは、女性アスリートを悩ませていた「性的まなざし」。彼女らは盗撮や性的な目的での画像拡散といった被害に直面してきた。露出の多いユニフォームからユニタードへの移行は、スポーツの「性化」や伝統的ユニフォームに対する抵抗を表している。

オリンピックに先立ち開催されたビーチハンドボールの欧州選手権でも、ノルウェーの代表チームが規定ユニフォームである「ビキニボトム」への抗議としてショーツを着用し、罰金を科されたことでもこの問題がクローズアップされた。

多くの人々が注目する中で、「サイド幅が最大10㎝」と定められたビキニボトムを着て、激しい運動をしなければならない女性アスリートの不快感は想像に難くない。ユニフォーム規定を疑問視するきっかけとなった。

東京オリンピックに参加した1万1,000人のアスリートのうち、女性の割合は49%。女性の参加が初めて認められた1900年のパリ・オリンピックでは、男性1,000人に対して女性は22人だったという。

IOCは今回のオリンピックを「これまでで最もジェンダーバランスのとれた大会」と謳っているが、IOC理事会で女性はわずか3分の1。また、英チチェスター大学の調査によれば、国際スポーツ組織の理事会で女性の比率は22%、会長職などトップはわずか7%という。

スポーツ界のジェンダーバランスは、ユニフォーム規定にも影響を及ぼしているのかもしれない。

アスリートが政治的信条を表明

昨年から世界中で盛り上がりをみせている人種差別への抗議は、オリンピック競技場でも繰り広げられた。

オリンピック憲章には「いかなる種類のデモンストレーションも、あるいは政治的、宗教的、人種的プロパガンダも許可されない」と明記されているが、今回のオリンピックでは選手が競技場で差別などへの抗議の意思を示すことは、一定の条件下で認められた(表彰台や開閉会式、試合中などの活動は引き続き禁止されている)。

これを受け、サッカー選手などが試合前に地面に片膝を付けて、人種差別反対を訴える動きが相次いだ。女子サッカーのイギリス代表チームに続き、日本の「なでしこジャパン」もグループリーグ第2戦の試合前に片膝をついて人種差別に抗議。

また、陸上砲丸投げで銀メダルを獲得したアメリカのレイブン・ソーンダース選手は、表彰式の場で両手を頭上で交差させるジェスチャーで、「抑圧された人々」への連帯を示す抗議運動を行った。

一方、ベラルーシの陸上女子代表、クリスチナ・チマノウスカヤ選手は、オリンピック参加中にポーランドに亡命したことで注目を集めた。チーム内での不満をSNSに書き込んだところ、強制帰国させられそうになり、羽田空港で助けを訴えた。

ベラルーシのルカシェンコ大統領は「ヨーロッパ最後の独裁者」と言われており、チマノウスカヤ選手が帰国すれば行政的・刑事的な罪に問われる可能性もあった。彼女の亡命は、オリンピックと人権問題が切り離せないことを浮き彫りにした。

メンタルヘルスを守るアスリート

今大会は1年間の延期や無観客での開催など、いろいろな要素が重なり、多くのアスリートが激しい競争圧力と外部の感情的・社会的影響の中で多大なストレスを抱えていた。そんな中、トップアスリートたちが自らの精神状態について正直な姿をさらけ出したことで、彼らの「心の健康」にも焦点が当たった。

中でも注目されたのは、アメリカ体操女子のシモーネ・バイルズ選手。精神状態を理由に、団体決勝では2種目以降の演技を棄権した。

バイルズ選手は途中棄権についてインタビューで、「私たちは世界が望んでいることをするだけではなく、自分の心と身体を守らなければなりません」と述べた。また、自身の「Instagram」の中でも「時々、全世界の重みを背負っているように感じる」との心情を吐露している。

バイルズ選手の行動については「逃げだ」との批判が見られる一方で、トップアスリートが公の場でこれを発信したことは「勇気ある行動」との見方も多い。

日本のトップ・テニスプレーヤー、大阪なおみ選手もシングルス3回戦敗退後に自身の精神状態に言及した。「かなりのプレッシャーがあったように感じます。これまでオリンピックに出場したことはなく、最初はちょっときつすぎたかもしれません」(大阪選手)。

大阪選手は5月の全仏オープンを途中棄権し、2カ月間メンタルヘルスのための休息をとっていた。ロイター通信によると、大阪選手は8月16日にアメリカで行われた記者会見で、自身のメンタルヘルスの問題を打ち明けたことについて、東京オリンピックで他のアスリートから賞賛を受けて驚いたことを語り、「自分のしたことを誇りに思う。必要な行為だった」と述べている。

こうしたトップアスリートの行動は、アスリートのみならず、私たち自身の心の健康を振り返る機会ともなった。

ストリートスポーツと新世代の台頭

今回新たにオリンピックの正式種目として加わったスケートボード。日本の堀米雄斗選手や西矢椛(もみじ)選手がともに「ストリート(階段や手すり、坂や壁などがある街中のようなコースで技を競うもの)」で金メダルを獲得したことで、一気に注目を集めた。

西矢選手は13歳と、日本史上最年少。また、女子ストリートの銀メダルはブラジルのライッサ・レアル選手(13歳)、銅メダルは中山楓奈選手(16歳)と、いずれも10代のアスリートが大活躍し、新世代の台頭を鮮やかに印象づけた。

ストリートから生まれたスポーツだからか、彼らのコミュニティは実にフランク。技が決まった時にはみんなで讃えるというカルチャーがあるそうだ。テレビでスケートボード競技の解説を務めた24歳のプロスケートボーダー、瀬尻稜さんが「やべえ!」「雄斗ハンパない」など、気負わない実況中継をしたことも話題となった。

堀米選手もオリンピック前後にテレビのインタビューで「自信は結構ありますね」「今まで通り練習とか撮影とか、自分の好きなようにやって、パリ(オリンピック)も自分の本当にいいすべりができるように頑張りたいです」と答えていたり、自然体で臨んでいる姿が印象的だった。

スケートボードが正式種目に選ばれる前は、「スケボーのストリート性や反社会性がなくなるのではないか」と懸念されたが、逆にストリートカルチャーがオリンピックに新風を吹き込んだとも言える。

オリンピックはこれまでメダル数や記録が重視され、ナショナリズム高揚の場として機能してきた側面が強いが、新世代とストリートスポーツの台頭は、選手も観客もオリンピックをもっとカジュアルに楽しむ雰囲気に変えていくのかもしれない。

文:山本直子

編集:岡徳之(Livit)

参考記事:Olympics 2020 roundup (wundermanthompson.com)