「写ルンです」由来の感染症検査キットが解決する社会課題〜デザインで社会を『グッド』にする人たちVol.1

INDEX

デザインを通じて暮らしや社会をよりよくしていくために、総合的なデザイン評価・推奨の仕組みとして、1957年に創設されたグッドデザイン賞。現在では、家電や車両などの工業製品だけでなく、住宅や建築物、ソフトウェア、サービス、システム、ビジネスモデル、地域づくりのプロジェクトなど、有形無形を問わず、あらゆるものや活動を応募対象としている。

多種多様な受賞作のなかでも、特に近年、ビジネスをはじめとして、社会に存在する課題をデザインで解決しようとする取り組みに注目が集まっている。

この連載では、日本、そして世界が抱える課題の解決に貢献しているグッドデザイン賞受賞作と、それに関わる人々を取り上げ、どんな人が、どのようにして社会を「グッド」にするデザインを生み出したのかを紹介していく。

富士フイルムの英知を結集して生まれた結核迅速診断キット。デザインのヒントは、「写ルンです」

今回紹介する富士フイルム株式会社の大野博利さんが手掛けた「結核迅速診断キット」は、世界三大感染症の一つで、年間約150万人が亡くなるという大きな社会課題である結核を、電源や専用装置を用いずに簡便に判定できる検査キット。

「写ルンです」をはじめとして、富士フイルムが培ってきた技術を活用し、満足な検査体制が整っていない開発途上国の医療問題解決に貢献する画期的な製品として、2019年度のもっとも優れたデザインに贈られるグッドデザイン大賞を受賞した。

富士フイルム株式会社デザインセンターに所属し、医療分野のプロダクトデザイナーとして、X線診断装置「CALNEO SMART」、小腸内視鏡「ダブルバルーン内視鏡システム」、感染症診断装置「富士ドライケム IMMUNO AG2」など、さまざまな医療現場で用いられる機器の開発に携わっている大野さんに、開発の裏側から、青年時代に工業デザイナーを志したきっかけまで、じっくりと話を伺った。

―まずは、結核迅速診断キットの概要について教えていただけますか?

大野:結核迅速診断キットは、医療環境の整っていない開発途上国で、結核を素早く簡便に診断するためのキットです。

日本ではあまり聞かないですが、結核は世界三大感染症の一つで、年間約150万人が亡くなるという大きな社会課題です。結核は治療薬があるので、正しい診断を受けられれば命を失わずにすむ病気ですが、WHOによると、簡便な検査方法が無いために年間300万人もの人が検査や治療から取り残されているといわれています。

この問題を解決するために、スイスの非営利組織FIND(Foundation for Innovative New Diagnostics)と、ビル&メリンダ・ゲイツ財団や日本政府等が設立したグローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund)と連携してこの迅速診断キットを開発しました。

ちなみに、よく聞かれるのですが、開発途上国向けの製品なので、日本での発売予定はありません。

―具体的にはどういうものなのでしょうか。

大野:カートリッジに検体の尿を滴下するだけで結核かどうかを判定できます。

今までは、専用の検査装置が必要だったり、検体が採取しにくい痰(たん)だったりして、検査を受けられる人が限られていたのですが、写真フィルムの開発で培った銀増幅技術を用いることで、目印を100倍以上に巨大化させて、尿の中に排出されるわずかな結核菌特有の成分を検出することができました。

しかも、電源や専用装置を用いずに、このカートリッジだけで判定することが可能です。

最小限のカートリッジで機能を成立させるために「写ルンです」の設計、製造で培ったノウハウが活きています。

―これまでの事業で使われていた技術が様々な形で生きているのですね。デザインについてこだわった部分はどのようなところですか?

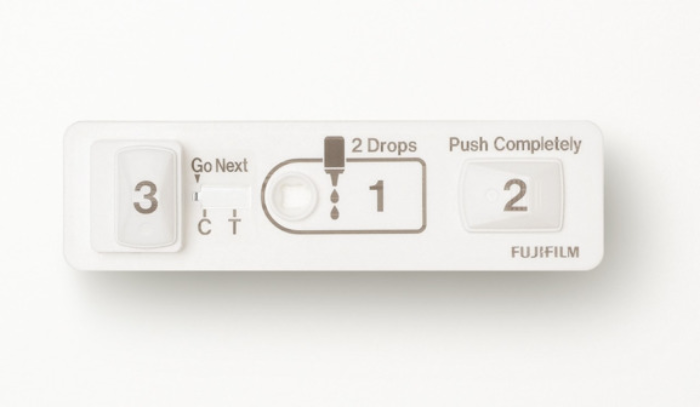

大野:「写ルンです」がお手本なのですが、誰でもまちがえずに使えるようにしたくて、カートリッジの操作部位と手順を示すグラフィックを一体にしたデザインが特徴です。かなり大胆に1、2、3と印字していますが、わかりやすさはもちろん、安価なキットだけど信頼できるツールであることを感じてもらいたいと思ってデザインしています。

それから、外観全体が機能を担っている部品でもあるのですが、機能を満たした上で、指先で触れるときのために、細かいところまで稜線のRをつけるなど丁寧に形状を作っています。ちょっとした形状の調整も、量産時と同じ条件下での試作を何度も重ねてできあがったものです。

様々な医療機器のデザインをしてきましたが、ここまで機能に徹した、無駄のないデザインというのも初めてで、潔さというか、なんともいえない清々しさが、個人的なお気に入りポイントです。

グッドデザイン賞という存在

―グッドデザイン賞に応募された理由を教えていただけますか。

大野:社会課題の解決につながるものなので、背景も含めて審査してくれるグッドデザイン賞に向いているのではないかと思い、デザイナー側から候補を出して、社内で検討して決めました。

医療機器などの業務用製品は、ふだん限られたユーザーからしか反応が返ってこない製品なので、幅広い専門家の視点で客観的に評価してもらえることがモチベーションになっています。

―受賞が決まり、ベスト100に選ばれた対象のデザイナーだけが参加するプレゼンテーションや、その後の大賞を選出するファイナリストのプレゼンテーションはどうでしたか?

大野:関係者みんなの思いが詰まった製品なので、それはそれは大きなプレッシャーです。大賞選出会の前日も六本木のカラオケ店に籠もって一人で練習していました。

ただ、ファイナリストのみなさんが本当に素敵な方々ばかりで、リハーサルの時から和やかな雰囲気でしたし、本番は意外とリラックスした気持ちで臨めました。

―大賞受賞デザイナーとなったいま、大野さんにとって、グッドデザイン賞はどういう存在なのでしょうか?

大野:紅白歌合戦みたいな位置づけですね。自分の母親や祖母に、グラミー賞をとったと言っても伝わらないですが、紅白歌合戦に出たというと喜んでくれるのと同じではないでしょうか。受賞したことを、身近な人が喜びまで含めて共感してくれるのはすごくありがたいことだと思っています。実際、大賞を受賞したあと、たくさんの方が、お祝いの会を開催してくれました。

ものづくりに携わるデザイナーとして、ものづくりとしての正しさ、適正さみたいなものを評価してくれる賞は他にはないですし、時間をかけて真剣に審査してくれているのが素敵なことだと思います。

“ものづくりの功罪”に悩んだ青年が気づいた、デザインの必要性

―ここからはパーソナルな部分についてお伺いしたいのですが、まずはデザイナーを志したきっかけについて教えてください。

大野:工業デザインという仕事があると知ったのは19歳の時です。工業高等専門学校に通っていて、漠然と、「いつかはものづくりに携わるんだろうな」と思っていました。

ただ、ちょうどエコとかスローライフなどの言葉が出はじめたり、モノから精神的豊かさへという、“ものづくりの功罪”が問われるような時代になっていて、「このままものづくりの道に進んでいいのかな」と悩んでしまいました。

そんな時に、たまたまCasa BRUTUSで、日本を代表する工業デザイナーである柳宗理の特集が掲載されているのを見て、“大量生産されるモノの最初の一個を生み出す責任がある”という考え方に触れ、「僕のやりたかったのはこういうことだ!」と衝撃を受けて、工業デザインをやりたいと思うようになりました。

―柳宗理さんがきっかけだったんですね。

大野:そうです。特に、柳さんの作品に、赤いバルブのハンドルがあるのですが、「人知れず役に立っているものも、ちゃんとデザインされているんだ」ということに気づかされました。

触覚的な使いやすさや、視覚的なわかりやすさもデザインだと考えると、「世の中にデザインしなければいけないものって、もっと他にもいっぱいあるんじゃないか」と、その時初めて思えたのです。

そこから、最先端のテクノロジーを生かして人の役に立つことができて、今後まだまだ必要とされるもの、ということで医療という分野にたどり着きました。

課題には常に、体当たりでぶつかる

―それで医療系の大学に。

大野:はい。医療福祉大学でデザインを学びました。

学生の頃取り組んでいたことで、今の仕事につながるものでいうと、例えば、開発途上国のための提案で、お母さんの乳首と一緒に赤ちゃんの口に含ませるレトルトパウチの授乳キットを作ったりもしました。

大野:アフリカの開発途上国では、粉ミルクを不衛生な水で溶いて乳児に飲ませることで、感染症の原因になってしまっているという問題があります。

母乳が出る出ないにかかわらず、乳首を吸う行為自体が母子ともに必要だと聞いて、安全な栄養と母乳で育てるカルチャーの普及をデザインで両立できないかと考えました。

―確かに開発途上国の課題をデザインで解決するという点で、結核迅速診断キットと通じるものがありますね。

大野:実は、上司がこの課題のことを覚えてくれていて、結核迅速診断キットの企画が持ち上がった時に、これは大野しかいないだろうということで指名してくれたそうです。

―まさに今の仕事につながっている 。

大野:それにこの時は、近くの産婦人科におしかけて、当直の先生にアドバイスをもらったりしたのですが、体当たりでやっている方法は、今もまったく変わらないです。

最近でも、新製品のよいアイデアを思いついて、いてもたってもいられずに、有名なドクターが海外出張に行く乗り継ぎのわずかな空き時間に、タクシーに同乗させてもらってヒアリングしたこともあります。

―富士フイルムを志望したのはどういう動機だったのでしょうか。

大野:医療機器の中でも診断機器のラインナップが幅広いことが魅力的でしたし、カメラを作ってきた人たちのマインドに憧れていたということも動機の一つでした。

―入社して以来ずっと医療関係のものづくりを担当しているのですか?

大野:はい。そもそも「医療機器をやりたいです!」と宣言して入社してきた新卒が、初めてだったそうです。

複雑なことを学んだ上で、シンプルに立ち返る

―様々な医療機器のデザインをする際に、それぞれ要件が全く違うものを一から勉強するのは大変なことなのではないでしょうか。

大野:そうですね。ただ結局、やっていることは学生時代から変わっているわけではなくて、現場に行ってみる、話を聞く、提案するということを粘り強く繰り返し取り組むという、学生時代に「デザインってこういうものだよ」と教わってきたことを丁寧にやることが基本だと感じています。

―いまデザインに取り組むにあたって大切にしていることを教えてください。

大野:医療機器は、その機能要件を満たすだけではすごく複雑になってしまいがちです。気持ちよく使ってもらえるデザインを成り立たせるためには、複雑さを感じさせなくする、象徴的な一つのアイコンを見つけ出さないといけません。

そのためには、複雑な要件を学んだ上で、いったん頭の中をまっさらにして、一番シンプルな状態とはどういうものなのか、という問いにもう一度立ち返ることを大切にしています。

当たり前と思われているものの、新しい原型を作りたい

―今後挑戦してみたい仕事は何ですか?

大野:内視鏡やマンモグラフィなど、ある意味すでに形が決まってしまっているものに、新しい世代の原型となるものを作れたら、と思っています。

必要な機能が多くて物理的な制約がたくさんあるものや、検査の精度を担保するために苦痛を伴ってしまうものに対して、自分が取り組んだらどうなるか、何ができるのかチャレンジしたいと思っています。

苦労するのは目に見えているんですが・・・。

―ぜひその製品を携えて、またグッドデザイン賞に応募してください。

大野:がんばります!

この記事はグッドデザイン賞事務局の公式noteからの寄稿記事になります 。