ビジネスパーソンと東京芸術祭総合ディレクター宮城聰が語る、「社会と舞台芸術の接点とこれから」

INDEX

withコロナの時代と称されて久しく、相次ぐ公演の中止や延期が続き、芸術の不要不急論なども世の中を騒がせた。舞台業界は依然として厳しい状況の中、2022年も東京芸術祭は開催されることが発表された。

東京芸術祭は、2016年にスタートした国内有数の舞台芸術の祭典で、海外からも作品が招聘される。beforeコロナには戻れない。明らかに時代が変わり、芸術への対し方も変化していく中で、これからの舞台芸術はどのように社会から受容され、関係性を結んでいくのか?

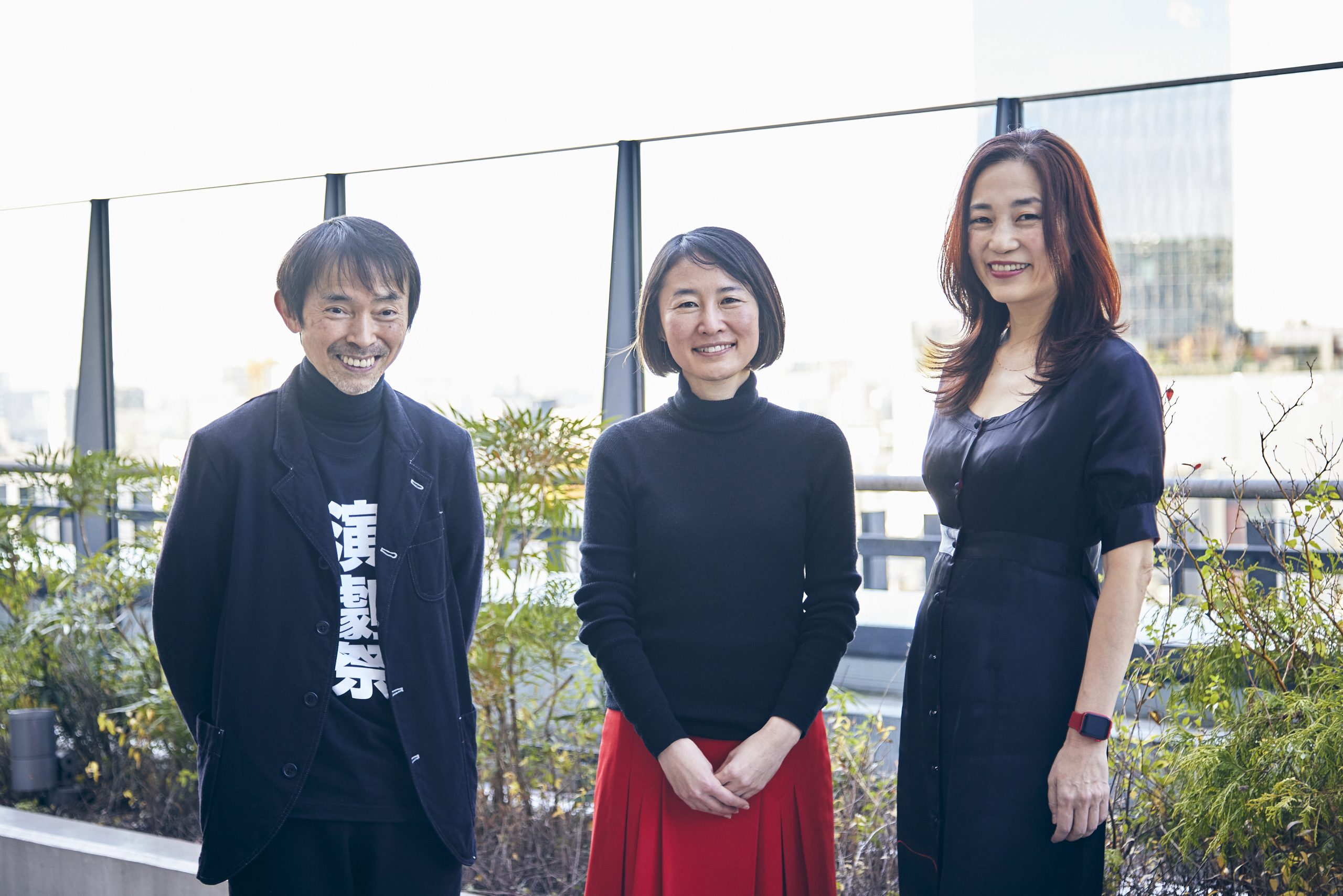

東京芸術祭総合ディレクターで演出家の宮城聰が、ビジネスの最先端で活躍する株式会社ロフトワーク共同創業者で取締役会長の林千晶さん、株式会社メディアジーン 代表取締役CEOの今田素子さんと共に、演劇と社会の接点とこれからについて対談した。

- 今田素子(写真右)

株式会社メディアジーン 代表取締役CEO - 同朋舎出版に入社後、1994年に『WIRED』日本語版を創刊。その後、1998年にデジタルエージェンシーの株式会社インフォバーン、2008年には株式会社メディアジーンを設立。2015年には持株会社制に移行し、株式会社インフォバーングループ本社代表取締役CEOに就任。

- 林千晶(写真中央)

株式会社ロフトワーク 共同創業者 取締役会長 - 早稲田大学商学部、ボストン大学大学院ジャーナリズム学科卒。花王を経て、2000年にロフトワークを起業。Webデザイン、ビジネスデザイン、コミュニティデザイン、空間デザインなど、手がけるプロジェクトは年間200件を超える。グローバルに展開するデジタルものづくりカフェ「FabCafe」、素材の新たな可能性を探求する「MTRL」、オンライン公募・審査でクリエイターとの共創を促進する「AWRD」などのコミュニティやプラットフォームを運営。

グッドデザイン賞審査委員、経済産業省 産業構造審議会製造産業分科会委員「産業競争力とデザインを考える研究会」、森林再生とものづくりを通じて地域産業創出を目指す「株式会社飛騨の森でクマは踊る」取締役会長も務める。「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2017」(日経WOMAN)を受賞。

- 宮城聰(写真左)

東京芸術祭 総合ディレクター - 演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京芸術祭総合ディレクター。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、1990年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、またアウトリーチにも力を注ぎ「世界を見る窓」としての劇場運営をおこなっている。2017年『アンティゴネ』をフランス・アヴィニョン演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』など。2006〜2017年APAFアジア舞台芸術祭(現東京芸術祭ファーム)プロデューサー。2019年東アジア文化都市2019豊島舞台芸術部門総合ディレクター。2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。2018年平成29年度第68回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2019年4月フランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

2500年前から変わらない人間の姿。演劇が現代人に伝えること

林:宮城さんの『アンティゴネ』※を見せていただいた時、宮城さんは、1000年を見通せる人なんだなって思ったんです。私や(今田)素子さんのように実業家としてビジネスの世界に関わっていると時間軸というのは、3年とか5年とか。長くても10年くらいの世界で動いています。でも、宮城さんは1000年、2000年の視点なんだなと。同時に、演劇を観ることを通じて、人によって必要なものは違うんだっていうことに気付かされたりもしました。

宮城:僕が演劇をやっていて面白いなって思うのは、例えば今僕自身が直面する辛さや壁、若い子たちがぶつかっていることに対しての答えは身の回りでは中々見つからないけど、大昔の演劇の登場人物や戯曲家たちが同じような悩みを書いてたりするのを見つけて、なんかほっとするような体験があって。『アンティゴネ』もそう。答えはない。人間の弱さに対する解決策なんてそんな簡単には出てこないけどね。変わってないんだってことに、ちょっとほっとする。

- 『アンティゴネ』「演劇の世界遺産」とも言うべき紀元前5世紀の大傑作。古代ギリシア三大悲劇詩人の一人であるソポクレスが紀元前442年ごろに書いたギリシア悲劇。オイディプスの娘でテーバイの王女であるアンティゴネを題材としている。

宮城聰演出『アンティゴネ』の上演歴

・2017年5月4日~7日 ふじのくに野外芸術フェスタ2017 会場:駿府城公園 紅葉山庭園前広場特設会場

・2017年7月6日~12日 第71回アヴィニョン演劇祭 会場:アヴィニョン法王庁中庭

・2019年9月25日~10月6日 Japan2019 会場:パーク・アベニュー・アーモリー「ウェイド・トムソン・ドリルホール」

僕は演劇のいいところって、人を落ち着かせる機能だと思っていて。例えば世界恐慌の時のことって覚えてる人は誰もいないと思うけど…。みんな、初めて経験する危機は、人類史上初めてだって思う。でも本当は、100年前もみんな同じようなことを経験していたと思うんです。

だから演劇を観ると、「そうか、こういうことが起きると人ってこうなっちゃうんだな」って少し落ち着いて物事を見ることができる。今みたいに、皆が本当にあわあわして「こんなこと人類史上初めて!」と思ってる時にこそ、演劇を観て落ち着いてもらえるといいと思うんですけどね。

今田:確かに演劇を観に行くと、悩んでたことを忘れて劇の中に没頭してみた後、「今まで悩んでた事って別にそんなに悩むようなことじゃないな」って気付いたりする。でもたぶん、そういう演劇の側面は、演劇に馴染みのない人には伝わってないんじゃないかな…。

演じた経験を持つ観客が演劇を支える?観客は、消費者から価値観を共有するファンへ

宮城:東京芸術祭で僕らがやりたいこととして、社会の「分断の縫合」を掲げるならば、やっぱり今までとは何か違うルートというか、ゲート、あるいはその橋をかけていかないといけないだろうと、そこまでは思うんですね。でもじゃあどういう風に橋をかければいいのか、どういう風に今までリーチできなかった人たちに届けることができるのか、手が届くのか、その方法が全く僕らには分からなくて。

林:私は、都立国立高校出身で、芸術祭があったんですけど、生徒全員が演劇をやるんです。これをプロの演劇人が観に来たりもする。未だにその伝統は続いているみたいで、人気のあるものはチケットが売り切れてしまったりするらしいんです。東京大学に進学する子もいるような幅の広い高校で、生徒たちがああいう形で演劇に触れていることって重要だったのではないかと思うんです。例えば、そういう高校と組んで、そもそも演劇にどんな意味があるのかということを高校生の側から考えてみるっていうのも面白いんじゃないかな。

今田:兵庫県の豊岡市では、パフォーミングアーツを通じた地域おこしの一環で、地域の子供たちが世界中から来たアーティストのワークショップを受ける機会があるそうなのですが、中でも、ワークショップ内で、自分と異なるジェンダーを演じてみることで、ジェンダーギャップを解消することに力を入れているそうです。別の人になる経験が、教育に良い影響を及ぼしているんじゃないかと、現地の方がおっしゃってました。

宮城:今って、オンラインのコミュニケーションだと、割と自分と同じ意見の人たちばかり集まってしまいがちな時代じゃないかと思うんです。そんな中で、演劇をやる価値というのは、自分じゃない立場というか、他者にならないといけないということじゃないかと思う。

林:身体を動かさないと分からないことって多いですよね。自分がやってみるとプロの演劇を観たときに分かることも多くなる。

少し話は変わるけど、今、私はファッションの領域の未来を作るっていう活動に参加してるんです。というのも、これからの時代は、買い手も単なる消費者ではなく、同じ方向を向いて参加して、ブランドを支える時代だと思うから。母数は小さくても、大きなブランドではなくても、消費者と作り手という役割分担から、ファンとして応援する人になる。演劇も、定期的に半年とか、1年に一回でもいいから、観客とそういう関係性を築くといいんじゃないかな。

宮城:農業なんかも、そういうところがありますよね。

林:そうなんですよ。そういう風に世の中がなっていくんじゃないかなって思ってます。

宮城:なるほど。世の中がそうなると相当ほっとしますね。そうなると本当に多様性ってことが口先だけじゃなく実現すると思うんだけど。

マスは死んだ。細分化される市場で、演劇は誰のもの?

宮城:一方で「そういうリアルなものにアクセスできるのは金銭的に余裕のある人たちだけなんだよ」とか、「自分たちはそんな文化とか芸術なんてものから疎外されちゃってるんだよ」っていう気分の人たちの方がどんどん増えてるような気もしていて。そんな中で、お金がなければバーチャルで楽しみましょう、お金がある人がリアルで楽しみましょうっていう、そういう露骨なことになっていくんじゃないかってことも、ちょっと心配なんですね 。

林:うちの会社の若い子たちは、もう車も買わない、家も買わない。必要なときに借りればいいからそこにお金をかけないんです。でも、そういう彼らが何を買うかっていうと、1着数万円するブランドの洋服を買ったりする。消費するんじゃなくてその人を応援する気持ちも含めて買ってるの。そうやって意味があるものにはちゃんと買って、「価値観を共有してるよ」「その文化を応援してるよ」みたいな形ができてきてる。消費するっていうことではなくて、自分の価値観を示すためにお金を使うみたいな風に移ってるんじゃないかなって思うんだけど。

今田:それから、趣味や興味関心の多様化が進んでいて、興味がある人は深いけれど一部だという風に変化してる。自分達は自分の好きなものを選びたい、自分に合ったものを選びたいという思いがすごく強くて。逆に言うと、その細分化されたところにきちんとはまっていけば、文化としては残る可能性が高いし、必要とされる可能性もある。ある意味、全員が演劇を観るっていう時代はもう来ないんじゃないかなって。

林:つまり、日本国民全員がドリフターズに熱狂する、みたいなのはある意味ない。

今田:もうない。逆に言うと、分断が起こって、演劇を観ない人がいること自体については、あまり気にしなくていいんじゃないかなと思っていて。観たい人はもちろん、増やしていけばいいんですけど、それを全体に広めるっていうことは、演劇に限らず、どんなものでも起こってないんじゃないかなと思いますね。マスっていうのが消滅したと思っていて。ある種のセグメントされたファンの数を増やしていくことを考える方が、今の時代に合っている。逆に演劇だからこそ持てる可能性があるんじゃないかなと思います。

林:そういう意味では、2.5次元と呼ばれるジャンルは細分化したからこそ逆に見えてきたマーケットだったり市場だったりするのかな。

宮城:確かにすごいセグメントとして強固で、しかも、今まで全く劇場なんか行かなかった人たちを吸い寄せることができている。国民演劇は、それで良いのだと思います。

ただ、最近の傾向として怖いと思うのは、ソーシャルメディアの影響もあってか、何か不遇な気分のようなものが、不思議な一体感を生み出していることです。「甘い汁を吸ってうまいことやってる連中がいる」「自分はそこに入れていない」っていうこの感じ。少なくとも今、ヨーロッパではインテリと非インテリみたいな分断が明瞭になっていて、なぜか、芸術にアクセスできる人達は、インテリ側だと思われたりしていて。芸術ってむしろ、普段はどちらかと言うと恵まれてないなと思ってる人でも、芸術とアクセスしてる時だけは、みんなと同じように幸せになれるっていうものだったのに。

今田:そもそも演劇って、席数がすごく少ないじゃないですか。限られたチケットを持った人しか入れない。あと、上演期間が短いなあといつも思うんですよ。そもそもそこで、観劇ってすごく難しい、限られた人のためのものになってるなって少し感じますね。

宮城:そうですね。ウェブでも何でも活用してつながらないといけない。実際、生身の人間がやってるから1年中やれるわけでもないし、複製もできないし、劇場も何万人も入るようなこともできないし。どうしたって限られてますからね。

孤独の時代に、つながり方を再定義できるか。

林:小規模なつまり100人くらいの劇場ってもっとあっていいんじゃないかなっていう気はするんだけど。

宮城:東京には、実は、100人くらいしか入らない劇場って割とたくさんあって。で、コロナ禍で、僕自身も気付いた事なんですけど、その小さな劇場でやっている芝居を観に来るお客さんは自分以外にどんどんお客さんを呼んでくるような人たちじゃないんですよ。会社でもちろん、人とは付き合ってるんだけれど、でも、まあ、私のことをわかってくれてると思えるような人は、誰もいないわけですよね。自分の中に入って来られてもめんどくさいし、自分も相手に入っていかないし。それで抱え込んでる孤独のはけ口として小劇場が機能してたんだなって。

そのわずかにつながっていた部分がコロナで遮断されてしまった時に、相当な人が辛い思いをした。ただその人たちはあまり言わないですよね。芝居に行ってるということもあんまり言わない。その意味では東京の小劇場っていうのは、精神的に、生命の水のように機能していた側面があった。数百人ってお客さん相手に芝居を作ってる人たちにとっても、生命の水。その機能をなくしたらまずいと思いました 。

林:これまでの100年で、日本人の暮らしは、地縁や家族にすごく縛られていたところから、都心や大阪に出ていく形になりましたよね。田舎に暮らしていると地域での声かけみたいなものが行われるけど、都心で一人だと孤独死ということもあり得ます。都会へ出て地縁から離れた人間は、そういう意味で今大きな問いにぶつかっている。

その問いに対して、私が出した答えは「人は自分のためには生きてない」っていうこと。私は人と喜ぶ、人と悲しむ、一緒に生きている人のために生きていて、自分一人のためになんか生きてないっていうことを本当に感じている。

これからは、一人で生きていくのではなくて、家族でも土地でもなくて、何か共通の価値を通じて、5人とか20人とか、それこそ100人という単位で、もう一回地域が結び、機能してくんじゃないかなと思っている。例えば、演劇がそうやって人々を結ぶ共通の価値になりうる。そういう風に地域が動いていくことに、私も貢献していきたいです。

宮城:本当にそうですよね。僕も自分のために生きているなんてとても言えない。実は人間って自分のために生きることなんてできない生き物なんじゃないかなって思います。

ビジネスと文化・芸術には本当に距離があるのか?夢との共通項

今田:「ビジネスと文化芸術には距離があるのか」という今回の対談の根底にあるテーマに関わることですが、ジェームズ・ウェブ・ヤングの『アイデアのつくり方』(A Technique for Producing Ideas)という本があるのを知ってますか?そこには「ビジネスそのものについて考えていてもアイデアは浮かばなくて、違うことを考えている時か暇な時にふと思いつく」というようなことが書いてあるんです。散歩したり、お風呂に入ったりとか…。

林:私はお風呂!情報だけをいっぱい入れても、それだけでその情報を自分のアイデアに変えるのはすごく難しい。映画や演劇を観たり音楽を聴きに行ったり。

今田:私はダンスを習っているんですけど、踊る時間ってそのための時間だと思っています。全然違うことをすることによって視点が変わる。お風呂に入ったり、散歩したりとか。スコンって抜けたところで、アイデアがポッて出てくる。舞台を鑑賞することはそういう意味で、すごく効果的だと思います。

宮城:僕も、舞台の作り手側ではありますが、全く同じですね。誰かの芝居を観ている時とか、シャワーを浴びた後とか。

林:もう一つ。とっておきのアイデアが出る瞬間は、寝てる時。夢で見るんです。

今田:私も、よく夜中に起きてメモする。夢ではないけれど、文化や芸術っていう要素は、ビジネスに至るまでの過程において大切なものだというのはありますよね。

宮城:文化や芸術に夢と同じ機能があるっていうのは面白いですね。たくさんインプットしたものを何かふっと整理してくれるって事でしょ。夢の中では、記憶を整理してるとか言いますよね。

林:夢は人間にはコントロールできない。そういう意味では、演劇は夢とものすごく近いと思う。全然意識してないところで、「これ何?」「どういう風になってくの?」って考えさせられるから。

宮城:確かに演劇はコントロールができない。それに、一人の人間が作ることが決してできないメディアですね。映画はたくさんの人が関わってるけど、最終的にお客さんに見せる成果物は、監督という一人の人間がかなりのところを握ることができる。でも演劇は、どれだけ稽古場で演出家が専制君主のように振る舞っても、いざお客さんに見せる時には何もできないわけですよね。

今田:凄いライブ的ですよね。もうその時にしか出会えない。

宮城:演劇の感覚は陶器を作るプロセスに似ていると思うんです。陶器って最後に火を通してはじめて「こんなになるんだ!」って感じでしょ。どれだけ作っておいてもお客さんの前にでた時に、こうなっちゃうのかって。

今田:確かに、演じる度に毎回変わるわけですね。

宮城:そうなんです。しかも、誰一人これをコントロールしてるわけじゃないんですよ。本当にその時に関わってる全員でそれを作っていて、誰のものにもなっていないんですね。だから演劇はちょっと夢と似てるかもしれない 。

2022年の東京芸術祭に向けて

宮城:今、演劇をやってる側の人間は、コロナ禍で配信などもやるようになって、二つの気持ちが起こるんですね。一つは、「いやもう目の前にお客さんがいないと、こんなの演劇じゃないよ」って、自己嫌悪になってくみたいな気持ち。でも同時に、「今まですがりついてたものは本当に実体があったのか?」と。「もしかしたら、配信の中にも演劇の本質を入れ込むことができるのかもしれないぞ」という気持ちも湧く。引き裂かれるような気持ちになるんです。ただ、どっちにしても、今までの演劇にただ固執してるだけでは、ただ好きな人だけが来る、とても特殊なメディアになってしまうだろうとは思います。

2022年の東京芸術祭では、海外からの招聘作品も、なんとか上演したいなと思っています。異物が入ってこないと、やっぱり人は成長しない。疲れるけれども、やっぱり他者と出会っていくことも必要。演劇って他者と出会うって事そのものなので。異なる文化圏の表現者と直接出会う、肉体と出会う、これはやっぱり大事な機能です。同時に配信にも取り組みたい。演劇とネットが何かしらうまく手を結ぶことで、演劇の魅力、自分と異なるセンスを経験できる場所が作れるといいなと思います。

今田:演劇に触れてこなかった人たちに届くといいですね。ビジネスをやってる上でも、新しい視点とか考え方を作るためにもいろんなものに触れて、インスパイアされるって凄く大事だなと思います。特に演劇ってリアルで観れるものですごく貴重なもの。一期一会的な、セレンディピティ的なことが味わえるのも演劇だと思うので、私ももっと足を運びたいと思います。

撮影:鈴木渉

▼トークセッションの配信はこちら

東京芸術祭2021 トークセッション

宮城聰×林千晶×今田素子「演劇とビジネスの接点を探る」

東京芸術祭YouTubeチャンネル

※この記事は東京芸術祭からの寄稿記事になります。