ツイッターに37歳の新CEO、米テック企業のトップが軒並みインド人のワケ

INDEX

米国の有力テック企業に、またもやインド出身の経営トップが誕生した。ツイッターの共同創業者であるジャック・ドーシー氏がCEO(最高経営責任者)から身を引き、取締役会が満場一致で選んだ後任が、インド・ラジャスタン州出身のパラグ・アグラワルCTO(最高技術責任者)。

グーグルの親会社アルファベットのサンダー・ピチャイCEO、アドビのシャンタヌ・ナラヤンCEO、マイクロソフトのサティア・ナデラCEO、IBMのアービンド・クリシュナCEOに続き、若干37歳のアグラワル氏が11月29月付でツイッターのCEOに就任した。米テック企業を支える頭脳の輸出国として、インドがさらに存在感を増している。

米国ではハイテクにとどまらず、その他の有力企業や高等教育機関でも、インド出身者が要職に就任するケースが目立ち、ハーバード・ビジネス・スクールの第10代学長もニューデリー出身のニティン・ノーリア氏(20年末に退任)。こうした人材の大半は、インドで大学を卒業した後、大学院課程で渡米した、いわば移民1世。

なぜ彼らがここまで高い評価を得ているのか、その理由を探ってみたい。

英語力や理系スキルだけじゃない、カオスを生き抜く力が武器に

なぜインドかという点で、まず指摘されるのは、人口、英語力、理工系の専門スキルだ。

インドの総人口は中国に迫る約13億8000万人(2020年の世銀資料)。確率論で言えば、人口が多いほど、より多くの天才が生まれる。だが、超学歴社会インドで苛烈な競争を乗り越え、究極の狭き門であるインド工科大学(IIT:全23校)への入学を果たしても、国内での就業機会は乏しい。卒業生の多くが、必然的に海外、特に技術人材の需要が大きい米国を目指すことになる。

そこでアドバンテージとなるのが、訛りはあってもネイティブ並みの英語力。学生の多くがITエンジニアなど、高収入が期待できる理系専門職を目指すため、インドは英語を問題なく操り、かつ超高度な理系スキルを持つスーパー人材の宝庫なのだ。

英語力や理系のハードスキルとは別に、カオスとも言われるインド社会を生き抜いてきたソフトスキルも、インド人の強みだ。インドは多民族・多言語・多宗教国家であり、政府が公認する言語だけで22種(公用語はヒンディー語)。宗教ではヒンドゥー教が約8割を占めるとはいえ、仏教、ジャイナ教、イスラム教、キリスト教、ゾロアスター教など、やはり多種多様。さらにカースト制による身分差や貧富の差など、様々な格差に根差した生活習慣や意識の違いも大きく、「暗黙の了解」など通用しない。

インド人は話好き、議論好きで知られるが、実のところ、自分の意見が相手に伝わるまで粘り強く主張する必要があるのだろう。その上で、多様性を受け入れ、他人の異なる意見をある程度認めなければ一歩も先に進めない。こうした環境に置かれれば、コミュニケーション力や粘り強さ、積極性、柔軟性、許容力などが確実に向上しそうだ。

そして、インドでは、欧米や日本ではあり得ないことが普通に起きる。よく言われるのが、時間にルーズ。列車の到着は大幅に遅れるし、銀行が営業時間通りに開かないこともある。ルールを守らないから、車の逆走も珍しくないし、人や牛が幹線道路を悠々と横切る。失敗しても悪びれず、「ノープロブレム」で済まそうとするし、知らなくても道を適当に教える等々。一筋縄ではいかないカオスな社会を生きてきたエリートインド人にとって、海外は過ごしやすく、物事に対処しやすく、競争もゆるやかな世界なのだという。

欧米経営者が学ぶ「ジュガール」、その場しのぎの発想力もすごい

インド社会を語る上で、もう一つ注目されるのは“ジュガール”だ。これは「あるものでとりあえずなんとかする」という、その場しのぎの創意工夫を指す。どうすればバイク1台に一家6人を乗せられるか、どうすれば家にあるもので大量のラッシーを作れるか。難題を解決するために機転を利かせる。

その解決法は、はしごや板をバイクの後部座席にくくりつけて座席スペースを確保する、ラッシーの攪拌に洗濯機を使うなどというもの。日本人感覚では笑ってしまうほど“トンデモ”だし、法律にも抵触しかねないが、インドではこれが当たり前。こうした“工夫”を日々繰り返せば、イヤでも発想力やサバイバル力、複雑な問題への対応力が磨かれるだろう。

このジュガール。近年ではインド人の「成功の秘訣」として、欧米の企業経営者らも注目している。シリコンバレーを拠点とするアドバイザー、ナヴィ・ラジュ氏ら3人の共著『Jugaad Innovation』によれば、「逆境にこそチャンスを求める」「少ない労力でより多くを成す」「柔軟に考え行動する」「シンプルを旨とする」などが、企業経営に当てはめたジュガールの基本。「オーケストラの指揮者のようなアプローチではなく、ジャズバンドのような即興的、創造的かつ敏捷性の高いイノベーション手法を提示している」という、フロッグ社のドリーン・ロレンゾ社長の書評が、経営にあてはめたジュガールの説明として分かりやすいかもしれない。

こうした例を見れば、インドは人材だけでなく、経営ノウハウの輸出国。もちろん、「その場しのぎ」だけで企業経営が成り立つはずもないが、スピーディかつ安価でシンプルな意思決定という選択肢を提示した点で、欧米などの企業経営者にとってはかなり斬新なアドバイスとなっているようだ。

名門インド工科大で人材争奪戦、ウーバーは初年度3000万円オファー

インドのエリート人材を語る上ではまた、前出の名門大学IITの存在も避けては通れない。アルファベット社のピチャイCEO、IBMのクリシュナCEO、ツイッターのアグラワルCEOは、いずれもIITの卒業生。IITの所属校は現在23校まで増えたが、「IITランキング」(人的資源開発省発表)の上位に顔を揃えるのは、1961年以前に開校した老舗5校。CEO3人はいずれもこの上位校の出身だ。

IITに入学するには統一試験JEEを通らなければならず、これが非常に厳しい。JEE受験者全体に占めるIIT合格者の割合は1〜2%程度と、世界的に見ても難関中の難関。合格すればエリートへの道が約束される(IITの入学枠は年間約1万6000人、指定の下位カーストにうち15%の枠が割り当てられる)。

卒業生は実際、世界中から引く手あまた。ハイテク企業に限らず、投資銀行などを含めた欧米有力企業が人材争奪戦を展開する超売り手市場だ。『ザ・タイムズ・オブ・インディア』紙によれば、米ウーバー・テクノロジーズはこの12月、IITボンベイ校の学生向けに初年度年俸27万4000米ドル(約3120万円)を提示したという。

インドが1947年に英国から独立した当時、ネルー初代首相は「頭脳立国」を目指すと志の下、IITを創設したが、この願いは叶った。自国から成功者が出れば、若者が続く。結果、成功者が増え、インド人エリートコミュニティーに対する評価がさらに上向く。とびきりの頭脳と財力を誇るインド人脈はすでに非常に強力とされ、この人脈の存在もインド出身者の強み。こうしたネットワークはこの先さらに拡大しそうだ。

中国を超える起業ブームの幕開けか、「人材輸出」一辺倒に変化も

ただ、「米有力企業のCEO」としての活躍は、裏を返せば、就業機会の不足やビジネス環境の不備といった、インド国内の問題を浮き彫りにする。多くが留学後に帰国して就職、あるいは起業する中国人学生とは対象的だ。

米中対立が続く中、米テック企業が中国からの移民1世をトップに据えること自体、そもそも考えにくいのだが、中国政府が長年、帰国者優遇政策を進めてきたことも、人材還流を促している要因の一つ。また、過去30年にわたる経済成長で、中国では就職先も相対的に豊富。資金調達の容易さや巨大な自国市場をターゲットとしたビジネスの可能性という点で、起業環境にも恵まれている。

半面、インドは現状、頭脳の「輸出国」。本来的には輸出一辺倒ではなく、優秀な人材の還流を促し、自国のテックビジネスを育成すべきだと指摘する声も強いのだ。

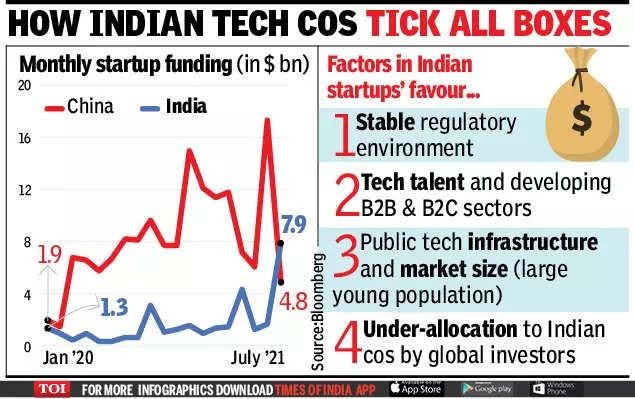

そして今、インドの起業ブームが本格化しそうな気配が濃厚となっている。コロナ禍を抜けた頃から、スタートアップ向けの投資が急拡大。ブルームバーグの報道によれば、世界のベンチャーキャピタルによるインド企業向けの投資が、21年7月には月間80億米ドルに迫り、8年ぶりに中国を上回ったという。国内ネット企業に対する締め付けを強化している中国政府の施策が外国人投資家に嫌気されるという、ある意味、“敵失”でもあるのだが、世界の目が急速に、インドのスタートアップに向き始めた。

CBインサイツの直近の集計によれば、世界のユニコーン企業(評価額10億米ドル超の未公開企業)は世界に900社強。インド企業はうち51社。中国の169社には及ばないものの、明らかに増加傾向にある。このままいけば、将来的にはグローバルリーダーの輩出だけでなく、新興企業の台頭という点でも、インドが世界の注目を集める見通しだ。

数年後には総人口で中国を抜くとみられるインドが本領を発揮するのは、おそらくこれから。地元の頭脳の結集によるインド自前の“GAFA”の誕生も、決して夢ではなさそうだ。

文:奥瀬なおみ

編集:岡徳之(Livit)