2025年に6500億円規模に拡大のドローンビジネス市場、求められるセキュアな国産ドローンに迫る

INDEX

空撮やホビー用途で利用が広がったドローン。現在、産業領域でも欠かせないテクノロジーになっている。

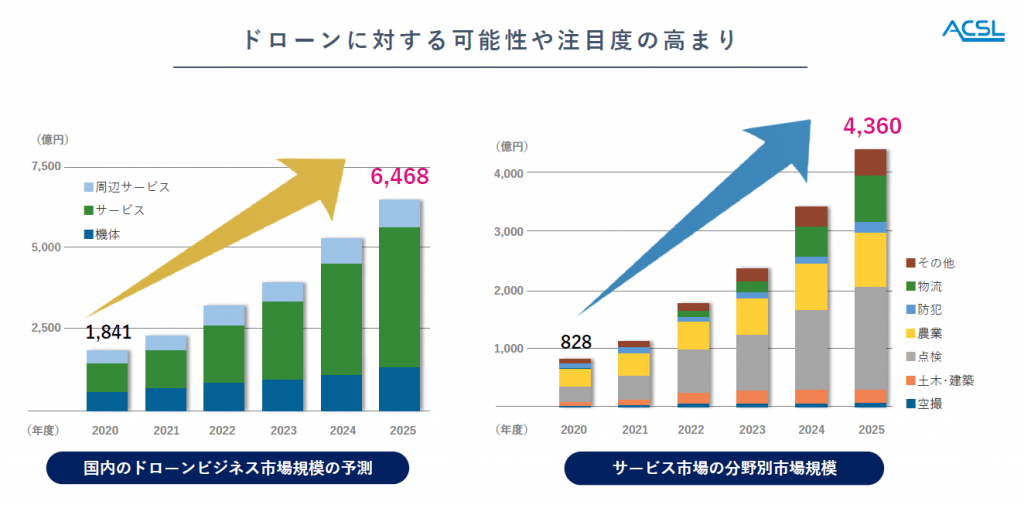

インプレス総合研究所によると、ドローンビジネス市場は2016年の353億円から2020年に1841億円に拡大。成長速度は今後も維持され、2025年には6468億円に達する見込みだ。特にドローンを活用した物流、農業、インフラ点検などの産業用途がドローン市場の拡大をけん引すると予想される。

成長著しいドローン市場だが、リスクがないわけではない。現在、市場に流通するドローンの大半が中国製であり、ファーウェイショックなどに見られるいわゆる「チャイナリスク」と隣り合わせの状況にあるのだ。IT関連の中国企業が、米国政府によって米国や先進国市場から締め出され、さらに中国当局による中国企業への統制強化によって、世界的にもチャイナリスクを懸念する声が高まっているのは周知の事実。ドローンに限らず、テクノロジーの導入・普及においては、コスト・価格よりも安心・安全が優先されるようになってきている。

そんな中、日本企業発のドローンが続々と登場しており、国内外から注目を集める存在になっている。たとえば、空撮用途ではソニーがこのほど同社初となるドローンモデルの販売を開始し、クリエイター界隈で話題となった。

一方、産業用途でもこのほど、民間5社コンソーシアムにより開発された国産ドローンの販売が開始され、注目を集めている。軍需や政府調達などのレベルで採用されていた情報技術セキュリティ国際評価基準ISO15408などの高度セキュリティを売りにする国産ドローン「SOTEN(蒼天)」だ。

このSOTEN、経済産業省が令和元年の補正予算で16億1000万円を計上し開始されたNEDOプロジェクト「安全安心なドローン基盤技術開発事業」 の成果であり、日本政府支援の開発プロジェクトで量産化までたどり着いた初の機体でもある。

販売を担当するのはコンソーシアムの1社で、SOTENの自律制御システムの開発を担う国内ドローンスタートアップACSLだ。

2021年12月7日、同社代表取締役社長兼COOの鷲谷聡之氏、そしてプロジェクトに関わりのある官民の専門家らによるSOTENの発表イベントが実施された。

SOTENの登場で、国内外の産業ドローン市場はどのように変わるのか。発表イベントで示されたドローン市場の未来をお伝えする。

SOTENの発表イベントは、鷲谷氏による製品紹介に始まり、経済産業省 製造産業局 局長の藤木俊光氏による日本政府・経済産業省のドローン利用ロードマップの説明が行われ、続くトークセッションでは鷲谷氏、内閣官房 小型無人機等対策推進室 参事官の小熊弘明氏、グリッドスカイウェイ有限責任事業組合CEOの紙本斉士氏が官民それぞれの視点から日本におけるドローン利用の現状と今後の可能性を語った。

ACSL鷲谷社長が指摘するドローン産業における3つの課題、セキュアなドローンがカギ

イベントの冒頭、鷲谷氏はドローン市場の拡大可能性に触れつつ、市場には3つの大きな課題があると指摘した。「セキュア」「小型」「飛行性能・拡張性」だ。

セキュアとは「セキュリティ」「自立」「技術を守る」を含む広義の概念。

1つ目の要素であるセキュリティについて、鷲谷氏は以下のように説明した。ドローンは画像・動画・飛行ログを含む様々なデジタルデータを記録する。一方で、インターネットにもつながるものでもあり、情報漏えいのリスクを包含している。また、ハッキングされ乗っ取られるリスクもある。鷲谷氏は、ドローンを社会実装する上で、これらのリスクを最小化することが前提になると強調する。

セキュアを達成するには「自立」も必要になる。現在、ドローン自体だけでなく、部品、ソフトウェアなどサプライチェーンにおける中国依存は非常に高いものとなっている。日本のドローン市場を持続可能なものにするには、部品やソフトウェアも国内調達する自立性も必要になるという。

そして、日本が長年培ってきたノウハウの漏えいを止め「技術を守る」ことも重要だ。鷲谷氏は、ドローンに記録される画像・動画データは、AIによって付加価値を生み出せるビッグデータの基礎になるものであると述べ、これらを守る必要性を強調。インフラ点検1つとっても「日本にはどこをどう見るべきかというノウハウの蓄積があり、ものづくりの技術を含め、これらを守り抜いてこそ、本当の意味での持続可能なセキュアを達成できる」と語った。

「セキュアな国産ドローン」を売りとするSOTEN。冒頭で触れたように、軍需・政府調達などで用いられていたセキュリティ水準ISO15408に基づくセキュリティ対策に加え、信頼性の高いサプライチェーン、通信・撮影データの暗号化、国内クラウドでの取得データの保護など、文字通り安心・安全性を体現したドローンだ。また、日本国内で2022年から導入されるドローンの識別システム「リモートID」にも標準対応するという。

現場の声を反映した日本の技術を守る小型産業ドローン

SOTENは「セキュア」という観点だけでなく、「小型化」「飛行性能・拡張性」という観点でも競争力のある機体だ。鷲谷氏は、現場の人々の声を取り入れた結果であると強調する。

まず「小型」であるという強みについて。重量は、標準カメラとバッテリーを含めて1.7キログラム、折りたたみ可能でアーム収納時の寸法は162mm×363mm。一般的に産業ドローンは、空撮・ホビー用ドローンとは異なりサイズが大きなものが多く、持ち運びに自動車や軽トラックが必要な場合も少なくない。これらと比べるとSOTENの持ち運びやすさは特筆に値する。

また小型ドローンの弱点として、風に弱いという点が挙げられるが、SOTENは最大対気速度秒速15メートルを実現しており、災害時などの厳しい環境下でのオペレーションが可能だ。対気速度とは、大気中の空気に対する相対速度のことをいう。最大対気速度秒速15メートルということは、ドローンがホバリング状態である場合、風速15メートルの風に耐えられるという意味だ。風速15メートルとは、歩くにくく、転倒する人が出てくるほどの強風となる※1。

※1 出典:気象庁「リーフレット「雨と風(雨と風の階級表)」」(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/amekaze/amekaze_ura.png)

さらに、一般的なドローンは測位システムとして米国が運営するGPSやロシア航空宇宙軍が運営するGLONASSなどを利用する場合がほとんどだが、SOTENは、日本の準天頂衛星システム「みちびき」の測位補強サービスを搭載。GPSでは誤差が数メートル出てしまうところだが、その誤差を数センチメートルまで補正することが可能だ。

拡張性について、鷲谷氏が強調するのは、LTEでの飛行が可能であるという点だ。ドローンの通常の通信が困難な山間地やプラント内などの遠隔地においては、閉域網LTE通信によってセキュアに映像の送受信や操縦ができ、自動飛行による補助者なしの目視外飛行(レベル3)にも対応できるようになるという。

カメラは、通常の可視カメラ(4K画質)、赤外線カメラ+可視カメラ、マルチスペクトルカメラが搭載可能。現在、光学ズームカメラの開発を進めている。機体下部だけでなく、上部にもカメラを設置することができるため、橋梁を下から点検することも可能となる。

全国の販売パートナーと組み、1000台以上の販売を目指す。特に注力するのは、インフラ点検、災害・防災現場、農業、測量分野だ。

日本政府・経産省が見据える空の産業化とドローン市場拡大

鷲谷氏に続き登壇した経済産業省 製造産業局 局長の藤木俊光氏からは、ドローン関連の法整備の現状と日本政府による空の産業化構想が語られた。

ドローン関連法案に関しては、2021年の通常国会において航空法の改正が行われ、2022年12月より第三者上空での目視外飛行、いわゆるレベル4の飛行が可能になるという。

藤木氏は、この法改正によって「測量、災害時の被災状況調査、インフラ老朽化点検、物流などを中心に市場が拡大。レベル4適用によってドローンの活用範囲が拡大することが期待される」と述べた。

すでに民間だけでなく、警備や監視、インフラ点検、政府関連・公的業務でのドローンの利活用が始まっており、政府関係、警察・消防、インフラなど機微な情報を扱う場面が増えているともいう。

こうした中、機体の乗っ取り・流出、飛行・撮影データの漏えい・抜き取りに対する強固なセキュリティの必要性が高まっており、このような背景で進められたのが「SOTEN」の開発だった。

藤木氏は、ACSLがSOTENの開発プロジェクトをリードした一方、ヤマハ発動機が量産・品質保証、NTTドコモがサーバー・クラウド通信を担当、またカメラ開発をXacti、プロペラ開発を先端力学シミュレーション研究所が担うなど、日本のスタートアップと大企業がそれぞれの強みを生かす形で関わり誕生したのがSOTENであり、まさに「オールジャパン」ともいえる国産ドローンであると強調した。

今後拡大するであろうSOTENの利活用領域として藤木氏が挙げたのは、水害・土砂崩れでの迅速な被災状況の把握用途だ。警察・消防、インフラ関係の人々がドローンを飛ばし、相互にデータを共有することで、広域で詳細な情報の把握が可能になるという。また、政府・公的分野だけでなく、民間でも送電線や鉄塔点検など人手不足が課題となっている分野で国産ドローンの活躍が期待されると説明した。

経済産業省は今後、ドローンの安全性の向上や高性能化を目指すとともに、空飛ぶクルマを含めた空の産業化にも取り組む構えだ。ドローンに関しては、飛行距離を伸ばすなどの高性能化、そして1人のオペレーターが複数のドローンを操縦する省人化を目指すという。

生産性5倍増も、ドローンがもたらすディスラプション

イベント後半は、鷲谷氏、内閣官房 小型無人機等対策推進室 参事官の小熊弘明氏、グリッドスカイウェイ有限責任事業組合CEOの紙本斉士氏によるトークセッションが行われ、官民それぞれの視点から日本におけるドローン利活用の現状と今後の可能性が語られた。

官庁の視点で小熊氏は、人口減少・少子高齢化を背景に政府のドローン利活用意向が高まっていること、またレベル4の導入でドローンの利活用がさらに加速することが想定されていることが説明された。

日本の航空法において、現在ドローン飛行は、レベル1(目視内での操縦飛行)、レベル2(目視内での自動・自律飛行)、レベル3(無人地帯における目視外飛行)までが認められているが、レベル4(有人地帯における目視外飛行)は認められていない。しかし、2022年12月までにレベル4の飛行が可能となる。小熊氏は、レベル4の導入で、ドローンによる物流やインフラ点検が高度化するだろうと述べた。

一方、電力業界での経験を持つ紙本氏は、同業界では2015年頃からドローンの利用が始まり、業界各社ではすでに1000台ほどのドローンが点検などの用途で導入されていると説明。しかし利用は、レベル1、レベル2など目視内での飛行に終始しており、ドローンの能力をフル活用できていない状況だと指摘した。

たとえば、土砂崩れで電柱が損壊した場合であっても、その被害状況をドローンで確認するためには、ドローンと被害現場が目視内にあることが前提となる。そのために、現場の作業員は危険な場所まで足を運ぶことが求められるのだ。現在、目視外飛行を安全に実施するための実証実験を進めているという。目視外飛行が可能になると、少人数での被害状況の迅速な把握や災害からの復旧期間の短縮などが期待される。

レベル4の導入によって、非常時ではない日常における作業効率も大幅に高まることが期待されている。

紙本氏が挙げた鉄塔点検の事例では、約5倍の生産性向上が見込まれる。鉄塔点検は7〜8年前までは、作業員2人が事務所から山の麓まで自動車で移動、そこから山を上り、点検するというワークフローだった。目視外飛行が可能になると、1人の作業員が山の麓からドローンを操作し、点検を行うことができるようになる。作業員が2人から1人になり、また登山移動がなくなり、鉄塔に上る時間もなくなることから5倍という大幅な生産性アップが期待されるという。

こうした現状を踏まえ、「SOTENのリリースを皮切りに日本の技術を守りながら国内産業をけん引したい」と意気込みを語る鷲谷氏。

失われた30年といわれ低迷する日本経済。ドローン産業の拡大は日本経済の起爆剤となるのか。SOTENを筆頭とする国産ドローンが世界の空を舞う日を楽しみに待ちたい。