“意味”の時代に「ファイナンス×農林水産業」で生活者に何をもたらすか。農林中央金庫のサステナブルへの取り組み

INDEX

昨今、企業やビジネスに求められるものの変化が、より顕著になっている。

書店に行けば、大量生産・大量消費ではなく価値の時代になると説いていたり、ビジネスにアート的な思考を取り入れよと啓発していたりする。

私たちの生活に身近なところでいえば、日本人の買い物には欠かせない存在だったレジ袋が有料化され、エコバッグ持参が推奨されていることもその一つかもしれない。欧米の環境先進国からすればかなり遅れているものの、自然環境や社会自体に破綻をきたさないように──いわゆる“サステナブル”な形で──生産活動や経済成長をめざす、という新しい取り組みだといえる。

もちろん理想と現実はあるにせよ、ビジネスは今や利益至上主義ではなく、社会や人類の健全な発展に寄与する活動でなければならない。SDGsというと私たちにできることが少ない、意識の高い大企業だけの話に聞こえるかもしれないが、上に挙げたビニール袋の話をはじめ、「どんな活動をしている企業の、どのように生産された商品を買うか」など、生活者にも関わる部分が多い。

こうした現在の風潮をふまえ、この記事ではフードロスやESG投資といった観点からサステナブルな社会への貢献をめざす、農林中央金庫の取り組みを紹介したい。

バックグラウンドは国内第3位をほこる個人貯金額

さて、農林中央金庫とは一体どんな組織なのだろうか?

名前を聞いたことがある人は多いかもしれないが、その実態を知る人は少ないかもしれない。まずは農林中央金庫のビジネスについて見ていこう。

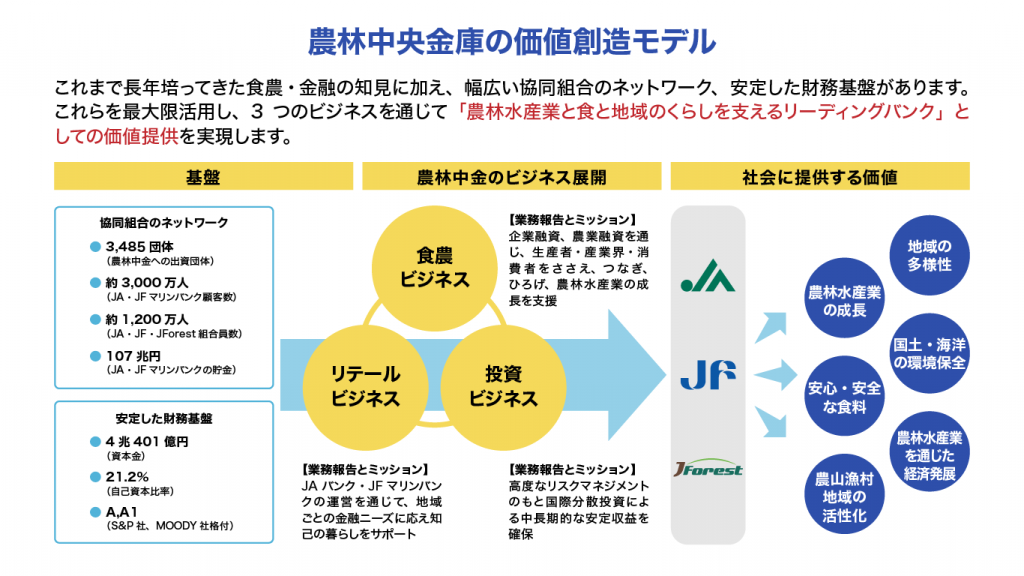

生活者として身近なところでは、JAバンク・JFマリンバンクグループの一員として、利用者へ多様な金融機能を提供している。一方で、農林水産業に関連するビジネスへの投融資を行うとともに、グループの最終的な運用の担い手として、国内外で多様な投融資も行っている。

農林中央金庫は、JAバンク・JFマリンバンク全体で見ると、100兆円を超える規模の貯金額をほこる金融機関だ。個人貯金の日本国内シェアはMUFG(三菱UFJ銀行など)やSMFG(三井住友銀行など)よりも多く、全体の10.3%を占めている。農林中央金庫は、こうした資金的なバックグラウンドをベースにして、「食農ビジネス」、「リテールビジネス」、「投資ビジネス」という3つのビジネスを展開している。

事業の一例としては、養殖魚や和牛などを高付加価値で世界に輸出するためのサポートや、カット野菜の製造や飲食事業といった食品に関係するビジネスへの投融資(食農)、JAバンク・JFマリンバンクを通じた多様な金融機能の提供(リテール)、国際分散投資による運用(投資)などを通じて、広い意味で農林水産業の発展を支えている。

農林水産業におけるSDGs、ESG投資はバズワードではなく“死活問題”

国内外問わず、幅広い活動を行う農林中央金庫だが、彼らにとってSDGsとはどのような位置づけなのだろうか。それを考えるための一つの観点として、私たちに身近な自然災害を挙げてみたい。

今年は世界規模での新型コロナウイルスの感染拡大によって記憶が薄れがちだが、2020年9月の台風10号も10分間の最大風速で観測史上1位という暴風で、九州を中心に甚大な被害をもたらした。また、世界に目を向ければオーストラリアでは、現地の真夏にあたる2019年末から2020年の初めにかけて、1万件以上の山火事が頻発。日本人にも馴染み深いコアラをはじめ、30億匹以上の野生動物が被害を受けたと発表されている(ちなみに、その幕切れも30年ぶりの大雨が原因となったのだが、その大雨も停電や洪水などの新たな被害を生み出した)。

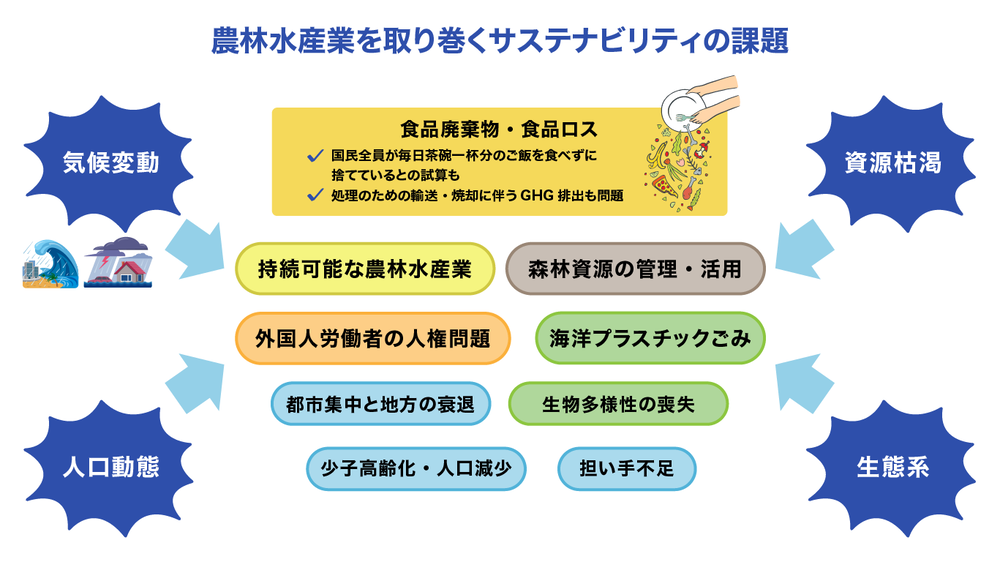

こうした自然災害には森林伐採や温暖化など、複合的な要因が絡み合っているといわれているが、人間の経済活動に端を発するものが少なからずあるだろう。そして農林中央金庫が関わる農林水産業は、上記のような自然災害の影響を受けやすいと同時に、気候変動だけではなく、フードロス、海洋プラスチックごみの問題といった課題にも直面する産業だ。

世界中で問題となる海洋プラスチックごみ

SDGsはここ1、2年でにわかに市民権を得た概念だが、企業によっては市場からのニーズに応えるため、マーケティング活動の一環として取り組みをアピールしているケースもあるのが実情だろう。しかし先ほどの事例から、農林中央金庫の場合、事業の基盤となる農林水産業の維持のためにサステナビリティの視点を切り離せないことが分かる。

ファイナンスで環境問題に取り組む「フードロス債」

そのような背景がある中で、昨今、農林中央金庫が注目しているテーマの一つがフードロス、つまり食料が消費されずに捨てられてしまう問題だ。

フードロスというと、過剰な生産や廃棄量が一番に想像されるが、それに加えてごみ処理のための輸送・焼却によって温室効果ガスが排出されていることも問題になっている。

こういった実情をより広く社会に提起するため、農林中央金庫は取引先の企業等と協力し、2020年10月30日に東京都千代田区のmicro FOOD&IDEA marketにて、フードロス問題に関するトークイベントを開催。その中で、農林中央金庫が取り組んでいるフードロス債と呼ばれる投資について紹介した。

農林中央金庫は、飢餓をゼロにする、海洋を豊かにするなど、SDGsにも織り込まれ世界的に重要なテーマとなっている環境・社会課題の解決へつながる投融資をしているという。

「現在、グローバルな市場で約64兆円を運用しており、中でも特定の環境・社会課題の解決を目的とする、いわゆるESGテーマ型投融資(Environment、Society、Governanceの略で、環境・社会・企業ガバナンスに配慮した企業に投資すること)にも積極的に取り組んでいる。その一環として、フードロス債への投資を行った。」(農林中央金庫 代表理事専務 新分 敬人氏)

フードロス債は、世界銀行が発行する「サステナブル・ディベロップメント・ボンド」と呼ばれる、SDGsがめざす教育・保険・インフラ・農業・環境といった分野での開発支援のために発行された債券のうち、特にフードロス問題の解決を目的としたものだ。

農林中央金庫は、フードロス問題の解決を世界銀行の趣旨に賛同し、その取組みを資金面でサポートする目的で、約1,200億円 をフードロス問題の解決を重点テーマとした債券(以下、便宜的に「フードロス債」と呼ぶ) へ投資した。その背景について、新分氏はイベントの中で次のように語った。

農林中央金庫 代表理事専務 新分 敬人氏

「フードロスには2種類あり、先進国に多いのは小売から消費までの過程によるもの。もう1つが、生産・収穫から流通までの過程におけるフードロスです。インフラが整っていない国や地域では、生活者に届く前に食物が腐ってしまうといった問題がある。そのため、開発途上国では貯蔵インフラの改善がフードロス削減に大きな影響を持つ。世界銀行に投資することで、倉庫や道路整備といった、農林中央金庫だけでは取り組めない世界中のプロジェクトを推し進めてもらい、地球規模でのサステナビリティ向上に貢献していきたい」(同・新分氏)

また農林中央金庫では、企業への融資に関しても、サステナビリティの視点を織り込んだものがあるという。例えば、融資先の企業に、どれだけCO2排出量を削減するかなど、サステナビリティに貢献する目標を定めてもらい、その達成状況と貸付条件(金利)を連動させる「サステナビリティ・リンク・ローン」だ。

取引先から支払われる利息は、金融機関の収益の柱の一つであるため、こういった取り組みからも農林中央金庫がいかに「サステナブルな社会を実現するか」ということに真剣に取り組んでいるかが見えてくる。

2020年代は「ビジネスの原点」に立ち返る時代

企業広報戦略研究所が今年9月に発表した調査によると、投資をする際「ESGに対する取り組みを考慮する」人が約8割にのぼると回答した。また、2019年11月に発表された「生活者のサステナブル購買行動調査」によれば、消費行動において「ミニマル(最小限)」「ロングライフ(長期的)」「サーキュラー(循環)」といったサステナビリティを意識したブランド選びが実際に行われているという。

ここ数十年のビジネスでは、マスプロダクトの発想で、いかに「多く作り・多く売る」かが主眼だったが、そうした姿勢では徐々に生活者の意識とのギャップが大きくなっていくことが想像できる。

ただし、これは一過性のトレンドではない、と筆者は感じている。これも冒頭で挙げたが、昨今は経済的な成長だけではない価値がより注目され、社会の多様化とともに人は“意味”や“価値”をより多面的に判断するようになった。

これは実は、ビジネスという言葉が持つ、本来の意味にも通じるものがある。

businessの語源とされるのは、ノーザンブリアン語(いわゆる古英語)の”bisignisse”という単語だ。驚く人もいるだろうが、この言葉はいま「ビジネス」と聞いて想像するような商売、利益追求の活動、仕事といった意味を持たない。”bisignisse”は「care(何かへの気遣い)」や「anxiety(心配)」「occupy(忙しい、専念する)」といった意味を本来持っており、それが英語の”business”へと転じた。

つまり、現代のビジネスに求められている自然環境や生態系、さらには未来の人類を「careすること」は、ある種のビジネスの原点回帰だといえるかもしれない。農林中央金庫の取り組みは、こうした環境問題とダイレクトにつながる農林水産業というフィールドだからこその、文字通り“最前線”でサステナビリティを体現することそのものだといえるのではないだろうか。

文:小野 祐紀