激甚化する日本の水害。防災・減災に用いられる最新テクノロジー

INDEX

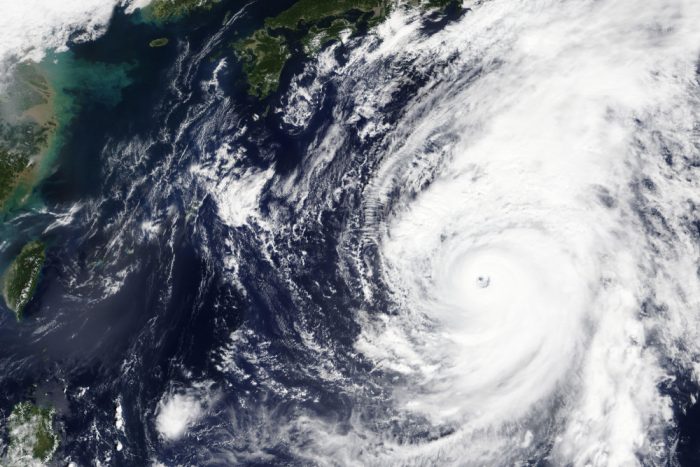

近年、台風や集中豪雨による水害の頻度が高まり、また被害規模も大きくなりつつある。そのため河川の氾濫を防ぐための堤防や治水施設などのインフラ整備、新たな技術の開発など、「水害」への対応が一大テーマになっている。

防災・減災のために、どのような対策が行われているのか、そこに生かされている技術に着目してみたい。

激甚水害が毎年のように日本を襲う

2019年は台風15号が千葉県を襲い、台風19号が東北や甲信越、首都圏を含む関東の広範囲で深刻な被害をもたらしたことは記憶に新しいだろう。台風19号により、71河川120カ所以上で堤防が決壊し、21号では34河川が氾濫、周辺地域は大規模な浸水被害に遭った。

また台風ではないが、8月には前線に伴う大雨で九州北部が、19号の後にも、千葉や福島などが10月25日の大雨で浸水・土砂崩れなどの被害を受けた。

さらに前年の2018年7月にも、台風7号と梅雨前線等の影響による西日本豪雨(平成30年7月豪雨)が、西日本を中心に大都市圏を含む広範囲で河川の氾濫や浸水害、土砂災害などを引き起こし、200人を超える犠牲者を出している。

日本は、もともと河川の氾濫によって形成された沖積平野に多くの人々が住んでおり、また台風の通り道でもあることから豪雨が発生しやすく、水害に遭う可能性が高い環境にある。

AMPでも既報のとおり、ミュンヘン再保険が2019年の台風15・19号の損害額はそれぞれ90億ドル、170億ドルと算定しており、2019年の自然災害による被害額の大きさで世界1位・2位となった。水の災害が激甚化する傾向を物語っている。

防災・減災にデジタルテクノロジーを生かす

こうした流れを受け、日本政府は昨年12月5日に「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」を閣議決定。

この経済対策には、「海外発の経済下振れリスクへの対策」「オリンピック・パラリンピック後を見据えた未来への投資」に加え、「災害からの復旧・復興と安全・安心の確保」が3本柱として盛り込まれた。

台風15・19号をはじめ東日本大震災や熊本地震など近年起きた大きな災害からの復旧・復興を後押しする取り組みと、防災・減災により安全・安心を確保しようとする未来のための取り組みがセットになったものだ。

すでに2018年度から「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が進められているが、これを引き続き実行するとともに、2019年度の補正予算での対応に加えて、2020年度の予算案でも激甚災害やインフラの老朽化対策に1兆388億円を盛り込んだ。

そのうち、6,247億円は河川の洪水や土石流などの水害対策を見込んだものだ。

特に昨年の台風で得た経験を踏まえ、ハード面では氾濫の危険性が高い河川を中心に河道の掘削や堤防強化などの洪水対策や、市街地の緊急輸送道路等における無電柱化、ソフト面ではハザードマップが策定されていない河川での水害リスク情報提供の推進、防災計画の地区単位での作成を促すなど多岐にわたる指針が示された。

今回は、それらのさまざまな水害対策の中で生かされるデジタルテクノロジーに着目し、紹介する。

官主導オープンイノベーション「革新的河川技術プロジェクト」

台風・豪雨による水害にフォーカスした時、とりわけ重要になるのが「河川の氾濫を防ぐ」ことだ。堤防が決壊したり、川の水が堤防を越えてあふれ出したりすると道路や建物が浸水し、途端に被害が大幅に拡大してしまいかねないからだ。人命を脅かすことさえある。

都市部では電化が進んでいるため、台風19号の際にタワーマンションで水道やトイレ、エレベーターなどが使えなくなった事例のような二次的な被害も生じるだろう。

河川の氾濫を未然に防ぐ取り組み一環として、国土交通省の水管理・国土保全局は2016年から「革新的河川技術プロジェクト」を進めてきた。

このプロジェクトは、河川行政における技術的・政策的課題を解決するために、民間企業・研究機関などが持つ先端技術や既存技術を現場に速やかに導入することを目指して行う、官主導オープンイノベーションともいえる技術開発プロジェクトだ。

国交省がテーマ・技術要件を設定して参加企業を募り、ピッチイベントの後に企業内で開発チームを組成する。その後、各チームが機器・システムを開発し、国交省が提供するフィールドでの現場実証を経て、実装化・現場導入まで支援するものである。

これまで第1弾〜第5弾が実施されており、洪水時に特化した低コストな水位計や、簡易型河川監視カメラ、無人で運用できる流量観測機器のほか、強風下でも安定して飛ばせる全天候型ドローン、陸上・水中レーザードローンの開発などを進めており、すでに実戦配備されているものもある。

例えば、陸上・水中レーザードローンがあれば、平時の測量や点検作業に加えて、レーザー計測による3Dデータの活用により、河川の周辺や川底の土砂堆積状況の変化を面的・定量的に把握できるようになり、より精度の高い維持管理ができるようになる。

これまでは、グリーンレーザーによるレーザー測量システムは航空機などに載せていたが、小型化・軽量化によりドローンへの搭載が可能となった。

さらに、全天候型ドローンがあれば、実際に台風が来た際に、天候の回復を待たずに特定の被災箇所に飛ばし、現地の状況をリモートで計測できるようになる。

最近では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携で、大雨などで被災したエリアを人工衛星から広域で緊急観測するといったことも行われている。

衛星から送られてきた高精細度の画像を見て地形が変わった箇所を見つけ出し、土砂崩れや地滑りなどの現場を特定するといった形で役立てられている。

ただ、いくら高精細とはいえ、衛星画像からは現場の細かい状況までは分からない。そんな時にも、特定した災害現場に全天候型ドローンを飛ばしてより詳細な観測を行うというケースも考えられるだろう。

中小河川の水位把握、洪水予測が課題

昨年の台風19号の際に話題になったように、台風・豪雨の最中にあっては、ダムなどの治水施設を活用した河川の流量コントロールが重要になる。

川が1本でまっすぐなら制御も容易だろうが、実際の河川は複数の流れが集まって大きな流れになったり、逆に途中から支流や水路に分かれたりもしている。上流・中流・下流などの場所や地形・地質によって川の形状や形態が異なり、時とともに変化する。

そのため、各河川の流域ごとの降水量や水位のリアルタイムの把握が、流量をコントロールする上での重要な判断材料になる。

革新的河川技術プロジェクトで、水位計や簡易型河川監視カメラ、流量観測機器がテーマとなったのはそのためでもある。

とりわけ中小河川において、コストの問題から水位計が十分に配備されていないため、これらの観測・計測機器は低コストで設置できること、メンテナンスフリーであること、IoTやLPWA(Low Power, Wide Area)と呼ばれる無線技術の活用で通信コストが低減できることが要件として求められた。

国だけでなく、民間でも建設コンサルティング会社や電機メーカーなどが、アカデミアとも手を携えながら技術開発を進めている。

昨年の6月、建設コンサルティング会社の三井共同建設コンサルタント、京都大学防災研究所、日本電気の3社は、リアルタイムの降雨量データを元に河川の増水や氾濫氾濫までを予測できる「全国版リアルタイム氾濫予測システム」を開発したと発表した。

この背景にも、中小河川をカバーしようという意図がある。

出典:三井共同建設コンサルタント

「全国版リアルタイム氾濫予測システム」は、現状では気象庁が配信する高解像度降水ナウキャストや国土地理院が提供する国土数値情報等のオープンデータを活用して予測をしている。

今後は、各河川のモデル精度を向上するために、地域ごとのデータをよりきめ細かく把握し、現状を反映したデータを投入していくことになるという。

富士通も昨年8月、AIによって河川の水位を予測する技術を開発したと発表した。水理学の知見を組み込んだ数理モデルを使い、測量データが最新化されていない中小河川や、まだ水位計を設置したばかりで雨量・水位データの蓄積が少ない区間でも、AIが補って氾濫を予測するというものだ。

主要な河川は国土交通省や都道府県などが管理しているため、氾濫予測システムを構築・運用できているが、中小河川は市町村が管理するため、コストの問題からシステムを導入できていないケースも多い。

しかし現実には、例えば2016年の台風10号で、岩手県小本川の氾濫により高齢者グループホーム入居者9名を含む21名が亡くなるなど中小河川における人的被害は頻発している。

これらの洪水・氾濫予測システムは、自治体などの防災担当者向けに提供され、被害が出そうな現場への出動や、住民への避難勧告発令の意思決定などに役立てられる。

自然と人との幸せな共生のために

氾濫は何としても防ぎたい。しかし、そのための手は尽くした上で防げなかった場合のことも想定して対策を打っておく必要がある。平時から災害時に至るまで、地域住民が避難する際に助けとなる情報伝達経路を整備しておくことなども、そうした対策の一環だ。

政府の打ち出した経済対策の中には、ほかにも、市街地再開発事業等に併せた集合住宅や住宅団地における浸水被害防止対策、災害時にも地域の輸送等を支える道路のミッシングリンクの解消、災害時の拠点等となる医療施設、社会福祉施設(高齢者・障害者・児童福祉施設等)の給水設備や非常用自家発電装置の整備など、氾濫による水害が出た時に備える対策も盛り込まれた。

ここで紹介したテクノロジーは、さまざまな企業・団体が取り組んでいる中の一端に過ぎない。河川の氾濫を防ぐ対策は、何か一つ「これさえやっておけば大丈夫」というものはない。さまざまな対策の組み合わせ、積み重ねがものをいう総合的なものだ。

従来、水害対応の技術的側面はインフラ・土木のイメージが強かった。こうした領域でもIoTやAIなどのデジタルテクノロジーとの融合が進んでいる。今後、水害につながりそうなあらゆる河川に導入され、データが蓄積していくことで、有用性が高まっていくだろう。

自然の力は強く、時に私たちの想像を超える力で襲いかかってくる。自然災害の多い日本で暮らす私たちも、社会として進化していくことが必要だ。人が自然に脅かされることなく、幸せに自然と共生していく上で、こうした最新テクノロジーが役立つものであってほしい。

文:畑邊康浩