“心地よさ”を追求し、たどり着いた超合理主義。デンマーク流・ヒュッゲなワークスタイルに学ぶ

INDEX

国連が発表している「世界幸福度ランキング」では毎年上位にランクインし、「世界一幸せな国」とも呼ばれるデンマーク。

教育費や医療費が無料で、大学在学中には政府から月10万円程度の生活支援金が普及される等、充実した福祉と環境に配慮したサステナビリティな価値観が浸透しているのが特徴だ。

「働きやすい国」としても知られるデンマークは、Forbesが発表した2019年の「ビジネスに最適な国ランキング」では7位にランクインしている(日本は19位)。労働時間は週37時間、極力残業をしないワークスタイルにもかかわらず、日本の約1.5倍の労働生産性を誇る。

“働き方改革”を遂行する日本人からすると理想的な働き方に見えるが、なぜ、このような生産性の高さが実現するのだろうか。この問いの答えを求めて、現地のスタートアップ企業で機械学習エンジニアとして働く日本人、乾 祥碩(いぬい あきひろ)さんに取材した。

プロとして「個」を尊重し、徹底的にルールを排除

乾さんは東京理科大学を卒業後、イギリスのエディンバラ大学院でMSc Acoustics&Music Technology修士号を取得、デンマークの大手オーディオ企業からR&Dエンジニアとしてオファーを受け、2018年に現地就職した。

2019年7月からは現地で高い評価を得るスタートアップ企業「Corti」への転職を叶え、119番通報の電話内容から心臓発作などの病状を推定する音声認識サービスの機械学習アルゴリズムの研究開発やデータサイエンス業務に携わっている。

1年3ヶ月に渡って現地で働く乾さんは、「デンマークでは相手への“信頼感”のベースが日本よりも高いのではないか」と話す。

「デンマークでは新卒でも入社の段階で高い専門性が必要で、スキルを証明するために難解な試験を受ける場合もあります。そのため、社歴にかかわらず一人のプロフェッショナルとして扱われ、会議では専門的な意見を求められます」

入社段階の厳しい基準をクリアしているからこそ、「仕事ができるのは大前提」であり、相手の能力と人間性を信頼して仕事を任せる。マネージャー等の管理職は存在するものの、勤務時間や仕事の進め方は個人の裁量に委ねられることが多い。

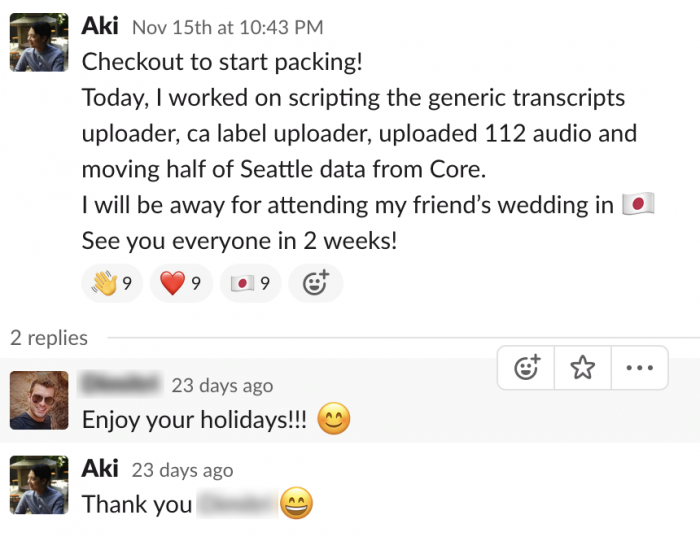

「前職でも現職でも始業時間の厳密な取り決めがないので、多くの同僚に合わせて9時前後に出社するようにしています。始業・終業の勤怠管理はなく、現職では朝来たらSlackで挨拶とその日のタスクを宣言し、帰宅の際も進捗報告をします。

時には11時に来る人、15時に帰る人もいて、自分のスケジュールに合わせて勤務時間を調整できます。かと言ってだらける空気はなく、管理なしでも規則的な勤務が実現しています。」

個人に委ねるスタンスは、デンマークの生活スタイルでも見受けられる。例えば、駅には改札がなく、乗客は駅のホームに設置された機械にICカードや切符をかざして、自発的にチェックインするルールになっている。

車内では不定期で見回りが行われており、無賃乗車が判明すると高額の罰金が課せられる。とはいえ毎回監視されることはなく、基本的には個人を信頼して任せている。

お互いを信頼し各人が責任を持って管理すれば、複雑なルールや制限を排除することができ、管理に割く労力や経費を極限まで抑えられる。これは、組織を運営するうえで大きな利点となるはずだ。

上下関係がなく実力主義。シビアな判断をくだされることも

デンマーク社会の特徴として、もうひとつ乾さんが挙げたのは、「上下関係が存在せず、実力主義であること」だ。

「日本に比べると上下関係の概念が薄く、それぞれ別の役割を持った人と捉えるのが一般的です。学校の先生や上司といった“目上”にあたる人にも堂々と自分の意見を伝えますし、もし上司が間違っていると思ったときは、フェアな視点で指摘します。

言い方に配慮はしますが、日本で言われるような“忖度”はなく、非常に心理的安全性が高い組織体だと思います」

公平性や透明性を重視することから、上司やマネージャーといった管理職の社員は、「間違ったことを言ったときは裁かれるべきだという覚悟を持っている」と乾さんは言う。

「僕の上司は、『指示したタスクに違和感や不満があったときは、遠慮なく伝えてほしい。私は指示する役割ではあるけれど、間違えてしまうこともあるから』と伝えてくれました。

それでも最初は何でも『Yes』と答えてしまい、僕に大量のタスクが回ってきて、こなしきれない状態になってしまったことがありました。

そのとき上司は『自分で時間配分を考えて無理だと思ったら、Noと言わなければダメだ』と悟してくれ、それからはしっかりタスク配分をコントロールし、『No』と言えるようになったことで、バランス良く仕事をこなせるようになりました」

一人ひとりをプロとして扱い、上下関係がないとすれば、実力主義になるのは当然のことかもしれない。デンマークでは年功序列の考えは薄く、個人の裁量が広いゆえに、実力を発揮できない者にはシビアな判断が下されることもあるという。

「以前、勤務していた大手企業では、僕が入社して2ヶ月で退職を余儀なくされたに50代の社員がいました。彼は大学の教授を兼任していて高い専門知識を持っていましたが、アウトプットする力や努力する姿勢が不足していた。

僕を含め新しく入社した社員たちは彼の業務の一部を担っていて、短期間で彼よりも高いアウトプットを出したため、会社としては高い給料を支払って彼を雇う必要性がなくなってしまったのだと思います」

これはレアケースのようだが、デンマークでは思ったような活躍ができず、やりたいことができない不満から会社を去る者が多いという。一方で、会社の前進を後押しできる人材であれば、いくらでもチャンスは巡ってくる。非常にフェアであり、ムダを嫌う合理的主義が垣間見える。

最大の負債はストレス。“意思のない残業”は禁止される

一人ひとりがプロの自覚を持って働き、結果を出せなければ見放される。これだけ聞くと、なんともシビアな世界に感じられるが、デンマークの人々に触れると、ここに住む人々の温かさと幸福度の高さが伝わる。

カフェやレストランの店員は人懐っこい微笑みとともに、「Have a nice day」と温かい言葉をかけてくれるし、何か困っている素振りをすれば誰かしらが声をかけて助けてくれる。

デンマークの滞在中、一緒に過ごしたデンマーク人のホストは、顔を見るたび「Happy?」とこちらの様子を気にかけてくれた。

デンマークには、家族や友人等と一緒に過ごす心地よい時間を大切にする「ヒュッゲ」と呼ばれる文化があり、自分も相手も“幸せ”な状態であるかどうかを、ごく自然に意識しているように見える。

乾さんの話を聞くと、このデンマーク人の価値観がワークスタイルにも浸透していることがわかるはずだ。

「どんなときも社員の心の状態が良いことが優先されるので、残業は締め切りではなく、“自分の気持ち次第”でやるかやらないかを判断します。

『やらなければいけない残業はストレスになるから、やるべきではない。締め切りが間に合わないのなら、締め切りの設定が間違っているだけ』と考えます。自分の意思で行う残業であれば問題視はされません」

「社員を失うことが会社にとって最大の不利益である」と考えるからこそ、ストレスを徹底的に排除する姿勢が浸透しているのだ。

「見て見ぬ振りをしないのもデンマーク人の性質で、例えば、僕が悩んだ顔をしていたら、必ず同僚が『大丈夫?』と声をかけてくれるし、上司は毎日のように『どう? 楽しくやれている?』と僕のモチベーションやタスクの進行を気にかけてくれます。

以前、上司に『チームの人数に対してタスクが多すぎる』と率直に伝えたら、すぐにサポートのための社員を雇ってくれました」

お互いを受容する能力が高く、Slack上でちょっとした良い報告をすると「拍手」や「笑顔」の絵文字がいくつも並ぶ。順調にタスクをこなせていると知ればハイタッチをして喜び合い、「いい仕事をしているね」と褒められる。

「高福祉社会で根底に強い安心感があるため、精神的に余裕がある人が多い印象です。僕のようにガツガツと働きたい人こそ、過度なストレスが溜まらないよう配慮されているデンマークの働き方はマッチしているように思います。

承認欲求が満たされ高いモチベーションを維持できることから、自分の能力を最大化しやすい環境です」

無論、社会的背景や文化が大きく異なる中で、デンマークのワークスタイルをそのまま日本に当てはめられるほど単純ではない。けれども私たち日本人は、合理主義を貫きながらも人間同士の温かい関係性を失わないこの国の働き方から、学べる点は多いのではないだろうか。

- 乾 祥碩(いぬい あきひろ)

- 東京理科大学を卒業後、イギリスのエディンバラ大学院にてMSc Acoustics&Music Technology修士号を取得。2017年に帰国後、フリーランサーとして複数のスタートアップ企業で機械学習を活用したWebアプリケーションの開発に携わる。同年に趣味で開発したインスタ映え度をAIが判定するアプリ『Instafly』が複数メディアに取り上げられる。18年にデンマークのオーディオメーカー「Jabra」からR&Dエンジニアのオファーを受け現地就職。オーディオ機器へ組み込む機械学習アルゴリズムの研究開発に従事。19年、同じくデンマークのスタートアップ企業「Corti」へ転職。119番通報の電話内容から患者の症状を推定するといった音声認識、自然言語処理を利用したBtoBサービスを展開。機械学習アルゴリズムの研究開発、データサイエンスを主な業務内容としつつ、フリーランサーとしてさまざまな企業のWebアプリケーションの開発案件に携わる。

https://twitter.com/inuinana

取材・文・写真/小林 香織