「サステナブル・ビジネス」が今後のビジネストレンドに?「サステナビリティは儲かる」とユニリーバが証明

INDEX

ビジネスの社会的影響がますます増大するなか、企業が行う事業の「サステナビリティ(持続可能性)」が近年重視されている。

例えば、企業サイドでは、2011年に発表されたHarvard Business Reviewの記事にも記された通り、ビジネス上の目的と社会的なインパクトの両方を考慮する、「CSR」を超えた「CSV(Creating Shared Value)」というキーワードが登場。

一方、消費者のほうも、調査会社ニールセンが2015年に発表したレポートによれば、世界の消費者の66%が「サステナブルなブランドの商品は割高でも問題ない」と考えており(前年比約10%増)、ミレニアル世代に絞るとその割合は73%にのぼるという。

しかし、いまだに一部の企業では、CSRあるいはCSVを担う部門はコストセンターと捉えられ、サステナブルであることと利益追及は必ずしもベクトルが一致しない、あるいはサステナブルであることは利益を圧迫するものと考えられている節がある。

しかし、化粧品からアイスクリームまでさまざまなブランドを傘下に持つFMCG(日用消費財)世界大手、ユニリーバの最新の業績は、むしろその逆こそが真実、つまり「サステナビリティは儲かる」ことが伺える結果となった。

総売上増加分の79%をサステナブルブランドが占める

ユニリーバグループはビジネスのあり方の改革を目指している(同社のウェブサイトより)

2010年に「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン(USLP)」を打ち出したユニリーバは、毎年発行されるレポートの中で、サステナビリティへの取り組みがビジネスにも良い結果をもたらすことを証明した。

同社の26のサステナブルなブランドには、日本でも定着しているDove、Lipton、Knorr、Vaselineなども含まれている。

特に業績好調な6つのブランドは直近4年連続で成長し、2017年には同社の売り上げ増加分の79%をそれらのブランドが占めていたのだ。またサステナブルブランドの成長率はユニリーバ全体の成長スピードを46%も上回っていたという。

CEOのポール・ポルマン氏はこの結果について、「自分たちで設定した野心的とも言えるゴールの達成に向けて着実に前進している。そしてサステナブルなブランドが継続的に成長しているという事実が、サステナビリティはビジネスモデルとして成立するということを示している」と語った。

ユニリーバが取り組むサステナブル・ビジネスの中身

ポルマン氏の言うUSLPのゴールとは、国連が提唱する「Sustainable Development Goals」に沿って設定されたもので、人類の健康、環境への影響、(生産国における)経済状況という3つのカテゴリーに大きく分けられる。

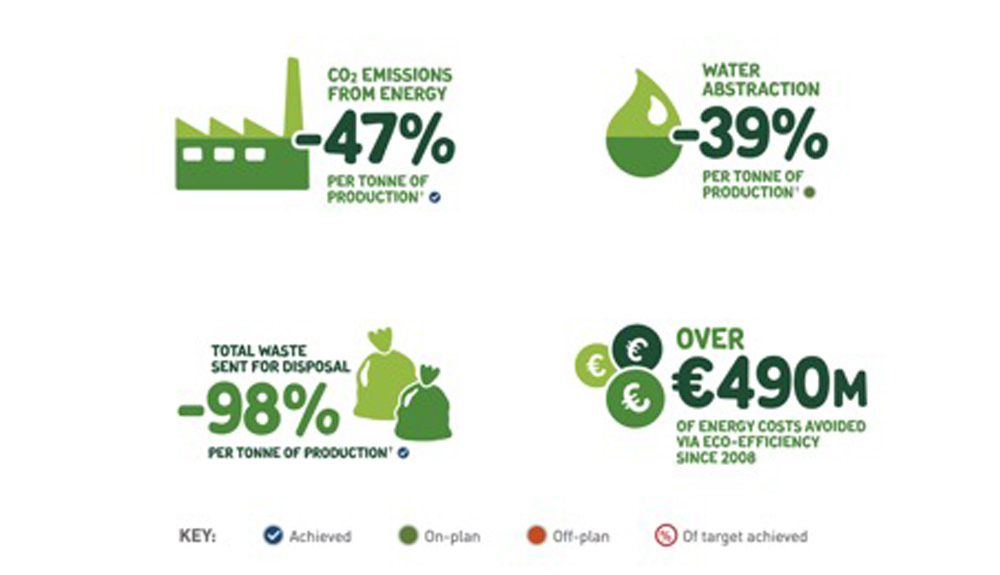

そして各カテゴリーのなかで、生産施設における二酸化炭素の排出量や、浄水システムが整っていない地域に飲料水をどのくらい提供できたかといった細かな指標が決められているのだ。

環境に与える影響という観点から設定されたゴール(ユニリーバのウェブサイトより)

例えば、プラスチック製のパッケージが環境に与える影響を減らすための目標として、同社は2025年までに、プラスチックのパッケージを100%リユース・リサイクルできるものか、自然に分解されるものに変更するとしている。

この目標を達成するために、ユニリーバは外部企業の協力を仰ぎながら、製品のボトルやキャップをリサイクルしやすいものに変更したり、印刷技術を応用してラミレート加工をやめたり、さらに効率的な製造方法を採用することで、いち製品あたりに使用されるプラスチックの量を減らしたりと多様な手段を取っている。

また、サステナビリティと聞くとつい環境に関する問題を思い浮かべがちだが、「多様性」の推進も持続可能なビジネスを構築する上で欠かせないポイントだ。

そこでユニリーバでは、性別によるステレオタイプをなくす(“Unstereotype” と彼らは呼んでいる)ため、自社のマーケティングでも積極的に従来の性役割に疑問を投げかけるような広告を発表している。

制汗剤AXEのキャンペーン「Find Your Magic」は男性に対するステレオタイプがテーマ

さらに、複数の企業と協力し、業界を越えて多様性を推進するため、ユニリーバはUN Womenと共同で「Unstereotype Alliance」をローンチ。AT&Tやアドビ、グーグル、P&G、Alibaba、ジョンソンアンドジョンソンなど、多岐にわたる業界のトップ企業が同アライアンスへの参加を決めた。

サステナブルな生き方を提案する企業も

CSRの枠を超え、サステナビリティの実現を目指す企業はユニリーバだけではない。

「Ecomagination」というイニシアティブを2005年にスタートさせたGEは、2016年までに200億ドル以上を研究開発につぎ込んだ結果、Ecomagination製品の累計売上が2,700億ドルにまで達した。なお売上全体に占めるEcomaginationの比率は20〜30%の水準をキープしている。

IKEAも店舗で販売される電灯をLEDに統一したり、世界中の店舗に太陽光パネルや風力発電機を設置したり、飲食スペースの排気量を削減したりと、全社的にサステナブルビジネスの構築に取り組んでいる。その結果、「Sustainable life at home」と呼ばれるプロダクトラインの売上は2013年の6億4,100万ユーロから、2016年には18億200万ユーロへと3倍近く増加した。

さらにIKEAは、サステナブルな暮らしの利点と欠点を実用面から把握するために2015年に「Live LAGOM」プログラムをローンチ。「LAGOM」とはスウェーデン語で「ちょうどよい」を意味する言葉で、同社はこのプログラムを通じて、顧客や従業員にサステイナブル製品を使ってもらい、彼らが「ちょうどよい」サステナブルな暮らしを見つけるための手助けをしようとしているのだ。

IKEAのウェブサイトではLive LAGOM参加者の様子が動画で配信されている

日本企業もサステナビリティを無視すべきでない理由

このようにさまざまな企業がサステナビリティに力を入れ、さらにそれが収益にも良い影響をもたらしている背景には、冒頭でも紹介した消費者の意識の変化がある。特にミレニアル世代は企業が社会に与える影響に敏感だ。

所有より共有、モノより経験を重視し、消費に意味を求める・・・という彼らの特徴について見聞きしたことがある人もいるかもしれないが、その影響力は経済面にまでおよぶ。

アメリカでは2030年までにミレニアル世代が労働人口の75%を占めると予測されている上、現状でも世界人口の27%(約20億人)がミレニアル世代にあたることから、今後消費の中心は彼らが担っていくことになるのだ。

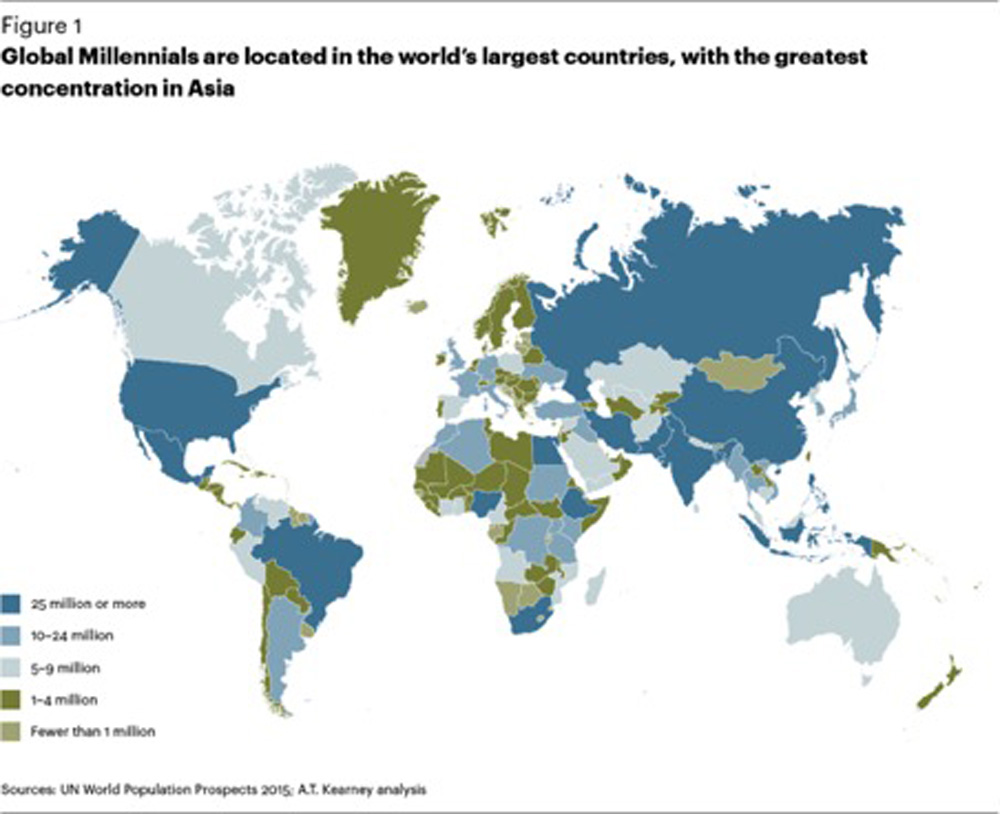

ミレニアル世代の人口密度はアジアが最も高い(A.T. Kearney)

また世界のミレニアル世代の半数以上がアジアに集中。さらにインドや中国、インドネシアなど人口が多い地域は当然ミレニアル世代の数も多く、経済発展のスピードでも他国を上回っている。

アジアの国々は日本企業の進出先の70%近くを占めていることから、今後日本企業はサステナビリティについて、これまで以上に厳しい目にさらされることになる。しかし本稿で紹介した企業のように、この状況をチャンスと捉え、サステナビリティを向上させることができれば、ブランドイメージだけでなく収益上のメリットも期待できるだろう。

文:行武温

編集:岡徳之(Livit)