世界中で「フェイクフード(Fake Food)」が浸透しつつある。偽物の食べ物とは、一体どういうものなのだろうか。

本記事で扱う「フェイクフード」とは、いわゆる遺伝子組換え食品のことではなく、“特定の食品を他の食品を活用して模したもの”と定義する。たとえば、豆腐ハンバーグや野菜ケーキがフェイクフードに分類される。

1990年中盤以降に生まれたジェネレーションZを中心に、フェイクフード市場は当たり前の存在になっている。

こちらのデータによれば、1980年-1990年初頭に生まれたミレニアルズに比べ、ジェネレーションZの方が豆腐を57%、乳質を含まないミルクを55%多く消費する。また、植物由来食品市場の成長率は年間8.4%に及び、2020年までに同市場の売り上げが52億ドルに至ると試算されている。

食品の製造方法が多様化したことによるベジタリアンに生じた変化

なぜジェネレーションZは、「フェイクフード」を好むようになったのだろうか?

1つの考えとして、ベジタリアン志向が薄れてきている点が挙げられる。食品の製造方法が多様化している現代において、肉料理の代替品として登場してきた食品すら口にしないという考えが受け入れづらくなっているのだ。

ベジタリアン人口は世界で3.75億人に及ぶと推定されている。しかしベジタリアンで居続ける行動心理は、この記事の中では、決して健康維持のためではなく、群集心理に囚われているためとも指摘される。

こちらのデータによれば、60%のベジタリアンが、菜食生活を続ける理由として、「同じ食生活を送る人たちに嫌われたくないから」と答え、58%が「菜食生活が自分自身のアイデンティティではない」と答えている。また、50%が「完璧な菜食生活を送るのは困難である」と感じている。

北米の17歳以上の人々1.1万人を対象にした調査データによると、5人に1人がベジタリアン生活を続けることができ、残りの4人(84%)が肉食生活に結局戻ったと報告されている。

フェイクフード市場を後押しする「フレキシタリアン」の台頭

そこで登場したのが、「フレキシタリアン」の存在だ。「フレキシタリアン」の定義は、菜食主義を中心としながらも、肉や魚料理を、控えめな量ながらも両立して食べる人を指す。中道的考えに基づいた「準菜食主義」ともいえるだろう。2016年、イギリスでは「フレキシタリアン」人口が10%成長したと指摘されている。

ベジタリアン、なかでもビーガンは肉料理には一切の関心を示さない。一方、「フレキシタリアン」は肉料理に対して一切を閉ざすのではなく、心を開き、許容範囲を広げる。その名の通り、食生活に対する柔軟な姿勢を持ち、新たな食品の登場にも寛容なのだ。

こうした「フレキシタリアン」市場の追い風と、食料・環境問題への取り組みが評価され、人工食スタートアップが台頭しつつある。

2017年5月までに、植物由来の人工食を製造するスタートアップの資金調達額上位15社の合計は14.9億ドルに至った。スタートアップにとって、100万ドル超の資金調達でも評価されるが、同15社の平均調達額は1億ドルに及ぶ計算になる。

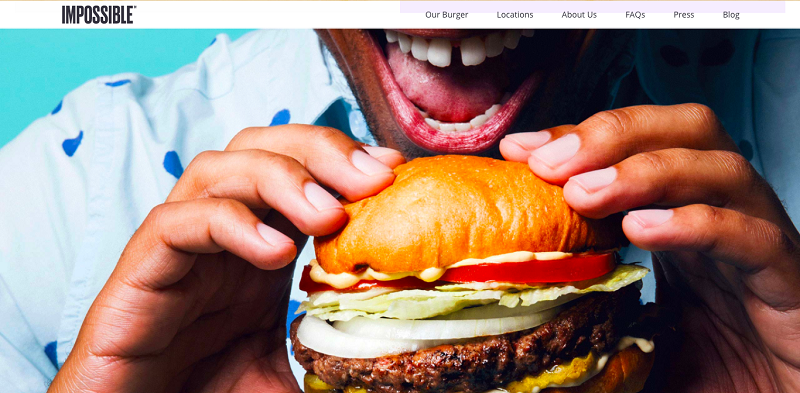

この15社の中には、ビル・ゲイツも投資した、ハンバーガー用の人工牛肉を製造する企業「Impossible Foods(インポッシブル・フーズ)」が含まれる。同社は、米国シリコンバレーにオフィス・ラボ・製造工場を持つ。

今回は人工肉スタートアップの雄である「Impossible Foods」の現地取材を通じて、同社の食品製造過程から課題解決意識までをレポートしたい。

2050年問題とは?90億人の食肉需要解決を目指す 「Impossible Foods」

「Impossible Foods」は、ハンバーガー用の人工肉「Impossible Burger(インポッシブル・バーガー)」を、全米500店舗を超えるレストランに卸す製造業者だ。

2016年時点ではカリフォルニア州とニューヨークの5店舗のみで限定展開をしていたが、2017年の春に製造工場第2号を建設し、量産体制へと入ったことから、100倍の提携店舗数拡大を図った。近々、全米1,000店舗への展開を目指している。

取材で筆者が試食させてもらったところ、既存の大手ハンバーガー・チェーンの味はとうに超えていると感じた。日本の表参道や渋谷にある、お洒落な洋食屋さんのハンバーガーと同レベルといったところだろう。

値段は11-12ドルと多少高めではあるが、大量生産が進めば低価格化も進むと予想される。ちなみに、アメリカのマクドナルドでハンバーガーセットを頼むと7-8ドルは最低でもかかる点を考慮すると、北米展開する上で、値段はあまり障壁にならないと感じた。

さて、オフィス訪問取材は、サステイナビリティー&アグリカルチャー・マネージャーのRebekah Moses氏による、同社のミッションの説明から始まった。

「私たちは世界の食糧危機問題解決をミッションに据えて創業しました。2050年には世界人口が90億人に至ると試算されています。言い換えれば、それだけの食糧需要が発生することを意味します。特にタンパク質の豊富さと、肉の美味しさを理由に、牛肉の消費量は著しく増加するでしょう。しかし、肉用牛向け畜産業を拡大するには、世界中で確保される水の25%、有効活用可能な土地の1/3、世界中の交通機関から発せられる排ガス量と同量の温室効果ガスコストを強いられます(牛が発するゲップに含まれるガス等)。私たちは、これ以上家畜を育てるための自然もありませんし、農業資産も持ちません。世界的にみて、畜産業はすでに限界に達しているのです」

ジャガイモなどの農作物から抽出したタンパク質で人工牛肉を製造

「Impossible Foods」の人工牛肉はジャガイモなどの農作物を研究し、抽出されたタンパク質をもとに製造される。そのため、牛を育てるのに必要な飼料を必要としないことから、95%の土地利用、75%の水消費、85%の排ガス削減に成功したという。

牛肉に着目した理由は、鶏肉や豚肉と比較して、「非効率な生産体制を採らざるを得ないという大きな課題を抱えているからだ」と、Moses氏は述べていた。

通常、牛の飼育を経て、私たちの食卓に牛肉が運ばれてくるまでには大量の飼料が必要とされる。そして、牛1頭に与えられた飼料に含まれる97%のタンパク質が全て消費されてしまうのだ。なぜなら、質の良い肉を生産するためには放牧を通じて牛がカロリー消費をするためだ。

つまり、私たちが一口牛肉を食べる度に、本来穀物で補えたタンパク質の3%しか摂取しておらず、残りの97%を捨てているのに等しいわけだ。仮に1人が牛肉を食べることをやめれば、発展途上国でタンパク質源の食糧を必要とする約30人分のタンパク質を提供できる計算にもなる。

「畜産業の課題は、アメリカに限ったローカルな問題ではなく、世界規模の課題であると考えています。たとえばカリフォルニアはアメリカ全土の畜産業需要に応えるための豆類を育て、日本へと出荷しています。また、ブラジルで育てられた牛は、中国へと安価に出荷されています。このように、世界中にステークホルダーが存在し、絡み合っているのです」

2050年、2100年と時間が経ち、消費者たちが牛肉の貴重性や、いかに非効率に生産されてきたかを知った段階では、「すでに世界のエコシステムは破綻しているだろう」と、Moses氏が語っていたのが印象的だった。

システムそのものを大転換しない限り、私たちの生活水準を維持する道はないのだ。

「Impossible Burger」の全レシピ公開。美味しさは従来のハンバーガーを超えた?

「Impossible Foods」は上記のような大きなミッションを掲げている一方、味の質に妥協しているわけではない。家族と牛肉を食べたり、友人たちとバーベーキューをするシチュエーションの中でも、自然と口にできる質と形状にまで再現性を高めているのが「Imposible Burger」なのである。

一体どのように牛肉の味を再現し、作り出しているのだろうか?チーフ・ピーポー・オフィサーのMarcella Butler氏は次にように語る。

「牛肉の製造を開始する前、私たちが行ったのは2つのステップです。1つはハンバーガーを食べる際に私たちが持つ感覚を化学的に研究すること。匂いから食感、ハンバーガーから滴る肉汁や血肉の見え方まで全てです。全ての感覚をバイオ化学の見地から研究していきました。もう1つは栄養学に基づいた食材の選定です。私たちは単に牛肉に似たモノを作っているのではありません。肉用牛を生産する以上に効率よく製造でき、かつ栄養価の高い食品を作り出そうと考えました。そこで、栄養価の観点から、どの農作物が最適な材料であるかを研究しました」

「Imposible Burger」は約10種類の原料から製造される。まずは牛肉本来の筋肉組織を再現するところから始まる。牛肉のミンチに代表される粘着性と血色を各種タンパク質で再現するのだ。

最初に、植物性小麦タンパク質、ポテトタンパク質を混ぜ合わせることで、牛肉が保有するタンパク質の量に近づける。どちらも私たちが普段パンや、洋食ステーキと共に提供される蒸かし芋として親しまれている自然由来の原料だ。見た目はスルメイカのような小麦タンパク質に、粉末状のポテトタンパク質を混ぜる。

加えて、血肉の色を再現するため、液体状のヘムタンパク質を混ぜる。続けて、風味をつけるためにブイヨン、ビタミン・アミノ酸・砂糖が混ざった混合液を追加することで栄養素が補填される。粘性をさらに高め、より調理のしやすい状態へ持っていくためにこんにゃく、キサンタンガム、ガムゲルの3つの原料を追加。

この段階まで来ると、スーパーで売られているようなミンチ肉の状態になり、原材料を伝えられなければ、普段私たちが買うミンチ肉と見分けるのは難しいだろう。次に、脂質要素を加えるために粉末状の脂肪組織を添加。最後に、口内で風味をしっかりと感じ取らせるために、ココナッツオイルとソイプロテインを加える。

最終的に完成したハンバーガー用のミンチ肉は、80%が植物性由来、20%が脂質から構成されているという。もちろん、合成化学技術の結果とはいえ、全てが植物性由来なので生肉のままで食べても安全だ。また、含まれるタンパク質や栄養価は既存ハンバーガーチェーン店が仕入れているものを多少超えているとのことだが、今後改善を重ねて、これまで以上に栄養素が入った製品になる予定だ。

1つ1つ説明を受けながらMarcella Butler氏が作ったミンチ肉を、焼く前の段階で試食したが、味が牛肉と大差ないことに驚いた。特に牛肉に含まれる血の再現性が緻密にできていると感じた。

食感や風味に関しては、毎週、もしくは隔週で行われる顧客の試食テストで改善を行っているという。今のところ、事前情報なしで試食をした50%の人が「Impossible Burger」を食べたいと選んでいる。この点において、私たちが普段食べるハンバーガーと遜色なく受け入れられているのが現状であると認識できるだろう。

すでに流通している「フェイクフード」の大半は、食感を真似ることだけにポイントを置いている。しかし、「Impossible Foods」は同社のミッションにもあった通り、世界の食糧危機の解決を目指している。牛肉需要に対応するシステムを作るだけでなく、私たち人類の栄養需要にもしっかりと対応しようとする姿勢が、原材料の説明から垣間見れた。

ハンバーガーを「科学」する。サイエンス企業「Impossible Foods」のラボと製造工場に潜入

次に案内されたのがラボと製造工場である。

「Impossible Foods」は合成化学技術の考えを基盤に沿えたサイエンス企業だ。彼らが、まず行ったのがハンバーガーの分析である。

たとえば焼き加減の各段階で、どのような過程を経て焦げ茶色に変色していき、素材の組織、味・食感はどのように変化するのか、なぜ「美味しい」と感じるのかを、細かい過程に区切って研究。全ての過程の定量・定性データを収集しながら、化学的見地に立って素材を選び抜いているわけだ。

前述したプロテイン素材は自社ラボで製造されている。製造に当たって、最初の研究段階となったのが、ハンバーガーの素材を知り、どのような素材によって構成されているのかを理解すること。プロテインや糖質を含む、ハンバーガーの構成物質を全て洗い出した。

構成物質を理解した後に、人間の五感に沿ってどのような化学反応が私たちの体で発生しているのかを研究しなければならない。そこで苦労したのが風味を再現する点であったという。私たちは味覚を通じて口の中にある食べ物の味を認識し、肉の食感を理解する。

しかしハンバーガーの美味しさを際立たせる風味は、嗅覚を通じて認識されるらしいのだが、具体的にどの程度の風味が最適であるかを探るのが当初の課題であった。ラボでは、匂いの強さを数値化して、いかに本来の牛肉の味に近づけるのかを研究していた。

独自の酵母発酵技術がブレイクスルーに

ここで発見したのがヘムタンパク質の重要性だ。ヘムタンパク質は赤褐色の液体であり、「Impossible Burger」をより新鮮な肉に見せるだけでなく、風味を最大化して、美味しさを際立たせる大切な要素だそうだ。

ヘムタンパク質は動物の赤血球や筋肉組織に含まれていると同時に、豆類にも由来する。主に根に多く含まれているらしいのだが、商用化するには何百万ものヘムタンパク質を含む豆類を育てなくてはならない。

同社のミッションに反する、穀物の大量生産の代わりに編み出したのが独自の酵母発酵技術だ。ラボでは酵母発酵と蒸溜抽出のプロセスを繰り返して、商用及び食用可能なレベルにまでヘムタンパク質の量産に成功していた。

続けて案内されたのが、肉やチーズの生地を焼いた際にどのような硬さになるかを定量データ化して記録する機械。焼き加減と硬さによって、各プロテインの変化や、生地組織の変化度合いを計測して、レアからウェルダンまでの、どの焼き加減でも美味しさと栄養価を保ったまま機能するかを実験するわけだ。

ラボを案内してくれたリサーチ&ディベロップメント・ディレクターのChris Davis氏は次のように語る。

「酵母技術を含め、足掛け5年をかけてようやく商用化を行えるまでになりました。たとえるなら初代iPhoneが登場したのと同じ段階です。iPhone6や7が開発され、1年毎に改良が重ねられたように、私たちの人工牛肉はこれから改善を重ねて、よりより製品へと成長していくでしょう。

そして、5年後を目処に、全米各地に工場を建設し、世界展開を見据えた大量生産に踏み切れると想定しています。また、私たちの酵母技術を使って豚肉や鶏肉の再現も将来的には可能であると考えています。魚肉への応用もできるかもしれませんね」

合成化学物質を使っているとなると、遺伝子組換え食品と似た悪い印象も持ってしまいがちだ。しかし、ラボで扱われている原料の全ては、植物から採取できる少量のものであり、このような原料をより栄養価の高い形でいかに量産化できるかに研究の重点を置いている。「フェイクフード」製造の原点は、単に人工物を作るのではなく、どうやって既存の植物由来原料を活用できるかに考えを据えているかがよく理解できる。

「信頼できないシェフには卸さない」“製品の透明性”によって食品市場のエコシステムに変革を起こす

最後に会えたのがCEOとCOOの二人だ。まずはチーフ・オペレーション・オフィサーのDavid Lee氏から、ビジネス戦略について語ってもらった。

「私たちはハンバーガー用の人工肉を卸す立場であり、料理をするのは信頼できるレストランのシェフです。だからこそ、かなり厳しい基準で提携レストランを選定します。

たとえば、ニューヨーク・マンハッタンにあるレストラン『Momofuku Nishi』と提携して、『Impossible Burger』を卸しています。この提携が実現した背景には、私達が、シェフの料理に対する情熱や創造性を信頼したからです。

長年の研究開発の結果、私たちは顧客に満足してもらえる人工肉の製造にようやく達しました。しかし、あくまでも顧客が食べるものはシェフが料理したもの。シェフの腕前が低ければ、当然製品を卸しません」

David氏の話を聞くと、高級レストランにしか肉を卸さない業者だと一見考えてしまう。これでは世界の食糧危機問題を解決する姿勢に反してしまう。しかし、信頼性の低いレストラン・シェフに製品を卸すことは、長期戦略の基点から、ブランド認知の低下につながると述べていた。

つまり、比較的高価格帯の料理を出すレストランにしか「Impossible Burger」を卸していない理由は、同製品の良さを知ってもらうことに終始しているからだ。顧客に良質な体験をしてもらい、納得してもらうまで急拡大を望まない姿勢はシリコンバレーのスタートアップらしい考えだ。

一例を出すと、配車サービス「Uber(ウーバー)」も同じ戦略だった。最初は高価格の「Uber Black」のみの展開から始まり、多少お金が高くても、高頻度でサービスを利用してくれる顧客囲い込みを図ったのだ。現在、世界中で親しまれている低価格配車サービス「Uber X」は、一定数のコアファンを獲得して、ブランド認知及び支持を集めてからローンチされたのだ。

「Uber」の事例を聞いた上で、改めてDavid氏の話を聞くと、「Impossible Foods」は慎重にアーリー・アダプターからの支持を集め、5-10年後に世界市場へ急拡大できる下準備をしているのだと感じる。

最後に、創業者でありチーフ・エグゼクティブ・オフィサーのPatrick O. Brown氏から話を伺えた。

「私たちが目指すのは、動物由来の食品市場に変革をもたらすことです。そこで「健康」、「持続可能」、「豊富な栄養源」の3つのキーワードを満たす製品を目指しています。3つの要素を満たすために大切にしているのが「製品の透明性」です。「フェイクフード」が認知・浸透されたいま、顧客は製品がどのような経緯で製造され、流通しているのかを明確にされない限り、好んで食してもらえません」

私たちがスーパーで牛肉を買う際、もしくはハンバーガー・チェーンで料理を注文する際、誰がどのような想いで作ったのか知ることができるだろうか?「Impossible Foods」の名が広まれば、自ずと同社のミッションや製造過程が顧客の耳に届くようになる。このようなサプライチェーンの透明性を図り、よりより食品市場へとイノベーションを起こす姿勢を感じられた。

そして、Patrick O. Brown氏の持つ情熱とビジョン志向が、世界経済・地球環境に対して、ポジティブ・インパクトを与えることを使命とするビル・ゲイツの想いと重なり、投資をしてもらったとも語っていた。

数十億人の新市場が開かれる「ミートレス社会」に向けて

「CB Insight(シービー・インサイト」によれば、世界の食用肉市場は900億ドルに至る。しかし、約80%を占める710億ドル分の市場が上位7社の食品製造企業によって独占されているのだ。

このような既得権益企業による独占が、人工肉市場への転換に歯止めをかけようとしている現状が伺える。この障壁を打ち破ろうとしているのが代替食品の製造を目指すスタートアップなわけだ。加えて、2050年の90億人が消費するカロリー量を満たすには、現状の食糧生産から得られるカロリー量を69%増やす必要がある。

食肉企業の独占に対する挑戦と、カロリー生産量を増産する必要性の2点が大きな論点となり、「Impossible Foods」が解決しようとしている人類の課題点でもある。

「Impossible Foods」以外にも、人工肉を製造するスタートアップで代表的なのが「Memphis Meats(メンフィス・ミーツ)」だ。同社は2015年創業の企業で、2,000万ドルの資金調達に成功。人工豚肉を開発しており、商用化には至っていないが、スパゲティー用のミートボールの試作品を公開していることから、量産体制一歩手前の段階だろう。

開発当初、1ポンド(約0.4kg)当たりの人工肉生産コストは1.8万ドルであったが、現在は3,800ドルにまで抑えられたという。生産コストは、既存畜産業者が利用する土地と水の1%しか必要としない。

「Impossible Foods」と「Memphis Meats」が解決する領域は食糧問題に留まらないだろう。豚肉を食さないイスラム教市場の開拓も十分に予想される。世界有数の信者数を有し、市場規模は16億人規模だ。これまで一切閉じられていた市場が、一気に花開く時代が5-10年後にやってくる兆しは見逃せない。

アレルギー体質の方も、人工食を通じて積極的に栄養素を補給できるようになる。たとえば、100%エンドウ豆由来のミルクを製造するスタートアップ「Ripple Milk(リップル・ミルク)」 。2014年創業、合計1.08億ドルの資金調達をした。

すでに北米の大手スーパー「Target(ターゲット)」などで販売されている。筆者が店舗へ行った際、1.4リットルの「Ripple Milk」の値段は$4.29で販売されていた。量と値段では既存業社の牛乳とほとんど大差がなく、十分に他社と競争できる製品であると感じた。乳製品アレルギーの人が、豆乳より栄養価の高いミルクを手軽に飲める時代がすでにやってきているわけだ。

ここまで、「Impossible Foods」の紹介を中心に「フェイクフード」企業の現状を伝えてきたがいかがであっただろうか?

「フェイクフード」ビジネスが切り拓く未来は大きい。ジェネレーションZの趣向と、過去5年ほどで急速に発展してきた食品製造手法が相まって、私たちの食卓の大半が安全な「フェイクフード」で占められる未来も近いかもしれない。

Img : Impossible Foods, Kari Sullivan,Ruocaled, Jon Bunting, tosh chiang